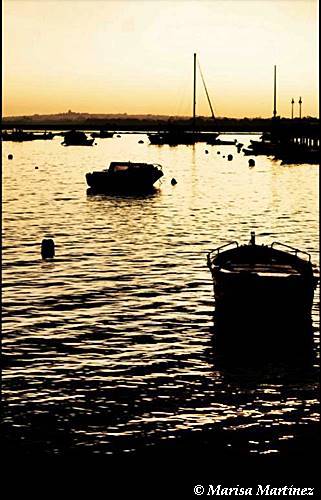

... y conocí el mar

Para aquellos que nos

hemos criado en la meseta castellana, el mar significa un agente extraño,

inmenso, que contrasta con el mar nuestro de campos de espigas salpicados de

amapolas y lechetreznas. Siendo mares diferentes, transmiten la misma

serenidad e inquietud. Un mar de espigas se mueve acompasado por el capricho

del mismo viento que mece las olas y las estampa contra las rocas.Aún

recuerdo la primera vez que conocí el mar. Fue en una de aquellas

excursiones que D. Félix, mi querido maestro, organizaba en la escuela de mi

pueblo. No recuerdo si era Covadonga, Oviedo o Gijón el destino del viaje,

el caso es que nos asomamos al mar desde alguna ciudad de costa, y entendí

que había otros mundos, otra forma de mirar la vida, como si en el pueblo

hubiese una trastienda mágica a la que sólo personas afortunadas se podían

asomar. Con mis ojos de niño no entendía cómo podía haber tanta agua en un

recipiente sin límites, yo que solo conocía el río de mi pueblo y la laguna

junto a la carpintería del señor Alejandro, ignorando qué podría haber más

allá de la fina línea que separaba el cielo de la tierra. Suponía que era en

esa dirección donde se encontraba el fin del mundo, del que tanto nos

hablaba D. Alfonso, el cura, el lugar donde se salvan las almas o se

condenan, o el confín de tierras de las que me hablaba el maestro, de los

inmensos desiertos y de las grandes montañas, habitadas por seres de otras

razas y colores. No hay nada cómo no entender las cosas para atribuir su

pertenencia a un ser superior.

Contemplaba las olas

que iban y venían, secuenciadas por impulsos acompasados, como latidos de un

enorme corazón en las entrañas abisales. Cada ola era diferente a las demás.

Cada una de ellas lamía la arena dejando sus espumarajos para desaparecer,

por arte de birlibirloque, por el empuje de otra ola de mayor magnitud. No

sé cuánto rato permanecí embelesado en este vaivén.

Nos llevaron a un

puerto, no sé cuál. Recuerdo los diferentes colores de las barquichuelas, de

los pesqueros y de algún que otro carguero. No podía entender que esos

armatostes pudieran flotar. Como no podía entender que los aviones volaran.

Acababa pensando que habían sido creados por el mismo dios al que mi madre

atribuía todo aquello que no comprendía, dudando de que los hombres fueran

capaces de realizar semejante tipo de magia. Observaba los movimientos de

las grúas que extraían las pesadas cargas de los pesqueros para depositarlas

en el muelle. Acudían hombres ataviados de katiuskas y chubasqueros

amarillos o verdes, que distribuían la pesca en cajas de madera, en función

de su especie y tamaño. A su lado una hilera de mujeres, acomodadas en los

muelles y pantalanes de la dársena, desenredaban y reparaban las redes con

la misma habilidad y destreza con la que mi madre remendaba mis pantalones.

Los mástiles de los barcos estaban repletos de charranes y gaviotas que

esperaban la oportunidad para hacerse con algún pez extraviado o los

desperdicios de los pescados echados al mar.

Tenía el corazón

acelerado de tanta emoción y de tantas cosas que veía al mismo tiempo.

Pensaba que estaba en otro mundo del que solo había oído hablar y del que no

imaginaba que fuera tan hermoso. Supe, desde ese momento, que no

desperdiciaría jamás la oportunidad de volver al mar, a ese mar de Alberti

al que dedicó uno de sus más conocidos poemas: “El mar. La mar. El mar.

¡Sólo la mar! ...”

La muerte de mi madre

hizo que me asentara definitivamente en la costa, en contra de mi voluntad

entonces, pero orgulloso y satisfecho ahora. Mi vida es un rio que fluye

entre Castronuevo, Barakaldo, Noja y Soria,

compartiendo con el mismo afecto esos mares de agua y de espigas en los que

desemboca, disfrutando de la tierra que me vio nacer, de la que me dio la

oportunidad de vivir, de la que me regala acantilados y finas arenas y de la

que elegí para ser hamaca de mi senectud, que ya está en puertas.

©

Jesús Vasco, Barakaldo, 28 de septiembre de 2023

Las fotos son de Marisa Martínez |

Cuando estudié en la Universidad de Milán, en 1988,

conocí a unos compañeros médicos que esperaban un hijo. Desde la primera

ecografía supieron que se trataba de un Síndrome de Down. Fui testigo de

su sufrimiento y sus desvelos. Sin embargo, con coraje, determinación y

ciertas dosis de cristianismo, decidieron seguir adelante con el

embarazo, conocedores de antemano de que el aborto era legal en Italia

desde hacía 10 años. Desde el primer momento, contaron con mi compresión

y respeto. El niño nació tras un parto sin complicaciones y comenzó su

andadura sorteando obstáculos desde su primer día. Una cardiopatía

congénita le impedía mamar con normalidad y su llanto de recién nacido

semejaba más un lamento que una llamada de atención.

Toda esta situación me trajo a cuento este relato,

con fondo real y adornos de ficción, basado en los sentimientos que

aprecié en ellos.

El Síndrome de Down

El

niño esgrimió un chillido que acabó en un llanto de rabia por haberlo

extraído prematuramente del regazo de su madre en el que se sentía a gusto.

Fue correspondido por unos brazos cálidos que lo apretujaron contra unos

senos turgentes de los que manaba un líquido delicioso que le tranquilizó.

Se acurrucó en el regazo de su madre y sintió el latido de su corazón

acompasado con el suyo. Un latido que llevaba sintiendo desde hacía unos

meses y que le informaba del estado físico y anímico de su madre. Si todo

seguía así, sería uno de los niños más felices del mundo.

Cuando le subieron a la habitación, el ruido le molestaba y el olor se le

hacía insoportable. Sabía que para manifestar su disconformidad solo tendría

que llorar. Y lloró desconsoladamente hasta que aquellos brazos que le

recibieron nada más nacer le envolvieron de nuevo deseando que no le

soltasen jamás. Volvía a oír el compás de esos latidos que reconocía como

suyos y que le transferían seguridad y sosiego. Hociqueaba entre los pechos

de su madre hasta que encontró el manadero del calostro que le devolvía la

felicidad.

El

padre encendió la luz y todos los allí presentes enmudecieron. Se miraban

unos a otros esperando una explicación que nadie se atrevía a dar. Habían

mantenido el secreto para que nadie interfiriera en su decisión. Solamente

los padres y el médico sabían quién era Marco y cómo iba a nacer, y el parto

solo sirvió para confirmar que las pruebas que se le habían realizado

durante el embarazo a la madre eran desafortunadamente acertadas. Las

lágrimas que habían sido de sufrimiento se tornaron en una inmensa

felicidad, revestida de la consiguiente dosis de responsabilidad y de

compromiso.

Cuando, por primera vez, lo llevaron a la guardería, observaba a los otros

niños sabedor de que él era diferente. Le acariciaban sus ojos rasgados y le

daban besos de complacencia que agradecía de corazón. Un corazón delicado

que, a pesar de tener una comunicación interventricular como malformación

vinculada, era un corazón tierno y sensible que se ablandaba ante la mirada

y la curiosidad de cuantos le rodeaban. Quienes hemos nacido “normales”

tenemos el corazón tan duro que se inmuta poco ante guerras, hambrunas o

desgracias ajenas.

Hacer las cosas que los otros niños hacían le exigía mayor tiempo y

dedicación, y la destreza para el uso de las cosas no era la misma, pero se

esforzaba en estar a la par de los demás. Era torpe para el deporte, se

fatigaba al menor esfuerzo, carecía de la habilidad de sus compañeros para

saltar un charco, para atrapar una rana o para esconderse a tiempo. Su

inocencia atraía las burlas de los demás niños, que abusaban de su bondad

para gastarle bromas en ocasiones despiadadas.

Los

años fueron pasando, perdiendo compañeros que avanzaban de curso mientras él

se rezagaba, para tomar otros que no acababan de acostumbrarse a su

disformidad. Pero, poco a poco, con extraordinario esfuerzo y no pocas

intervenciones quirúrgicas, fue avanzando en su educación y formación, con

la ayuda incondicional de sus padres y de algunos profesionales tan

sensibles como comprometidos. Su falta de intrepidez lo catapultaba hacia

los brazos de su madre que siempre encontraba como un salvavidas en medio de

un mar turbulento.

De

la niñez pasó, sin apenas darse cuenta, a una adolescencia que no entendía.

El cuerpo le bullía y le pedía relaciones que no eran correspondidas,

desprendiendo el amor y la ternura de un perrillo. Hasta que encontró a

Daniela, una mocetona atrevida que conoció en la Asociación y que le cogió

la mano para que la invitara al bar, como hacían los otros, aun sabiendo que

sus rasgos los delataban allá donde fueran. Y así comenzó una relación de la

que se sentían orgullosos, proponiéndose vivir sin límites, atraídos por la

pasión de sus cuerpos inmaculados, limpios de roñas hipócritas, soñando

sueños que les habían sido robados, tejiendo futuros de amistad y

comprensión que nadie más que sus padres les habían otorgado. Eran felices,

y no entendían las riñas y disputas de parejas convencionales a las que

creían afortunadas por no estar estigmatizadas como ellos. Sus miradas,

aunque rasgadas, eran limpias y francas, creyendo y deseando no vivir el uno

sin el otro. A través de la Asociación, les concedieron un piso tutelado en

el que se acomodaron ilusionados, adquiriendo pequeños objetos que colocaban

en las paredes para recordarles su compromiso: corazones entrelazados,

fotografías en el parque o en los toboganes de las ferias cogidos de la

mano, como cualquier enamorado, comiendo manzanas de caramelo o algodones

azucarados. Solicitaban a sus tutores la comida que deseaban y la ropa que

les gustaría comprar. Tejían una vida simbiótica enmarañada de besos y

caricias, sin prisas ni tiempos. Animados por sus respectivos padres

adoptaron una perrita, desafortunada como ellos en lograr determinados

afectos sociales, pero generosa en besuqueos y lametazos que compensaban el

desdén que apreciaban de puertas afuera.

Eran una burbuja de amor en medio de la indiferencia y de la incomprensión.

Ajenos a guerras y mentideros, a programas televisivos de gentes

encantadoras y triunfantes, a políticos que olvidaban en sus escaños lo

prometido en sus campañas, a niños crueles que menospreciaban sus caricias y

explicitaban sus diferencias.

Después de varios años, mis colegas me confesaron emocionados que sus hijos

eran una permanente fuente de cariño y de ternura. Su único temor era qué

sucedería cuando ellos faltaran.

Esta es la vida que nos toca vivir. No me gustan los estereotipos, y menos

las intolerancias. Precisamos de un manto que proteja nuestros sueños para

que no se escapen de golpe y vivirlos, uno a uno, con la intensidad que la

“normalidad” de cada cual se lo permita.

Si

el denominador común del S. de Down es la bondad, aún estamos por determinar

cuál es el de los demás.

©

Jesús Vasco, Barakaldo, 15 de septiembre de 2023 |

Buimanco, el pueblo más

hermoso de Tierras Altas

Buimanco es un hermoso pueblo,

ya abandonado, recostadito a la solana de la sierra del Ayedo, que separa

Soria de La Rioja. Mi primo Jesús y yo, accedimos al pueblo por el camino

antiguo, camino de uña por el que transitaban las gentes cuando querían

comunicarse con San Pedro Manrique. Es un camino que iniciamos acompañando

al rio Linares hasta el barranco de San Fructuoso, por el que continuamos en

el sentido opuesto al de sus aguas hasta que encontramos la senda llamada

“El Calvario”, que va serpenteando monte arriba. Es una subida prolongada y

empinada que da acceso a la cumbre de un bosquete de pinos y rebollos desde

donde se divisa en lontananza el pueblo. Son unos 8 km en el que se

invierten un par de horas. La mañana era limpia y muy fría (-2ºC). Cuando

llegamos a Buimanco encontramos el pueblo vallado para apriscar las vacas de

un ganadero de San Pedro. Me decepcionó ver el casco urbano lleno de bostas.

Un verdadero vergel para escarabajos y garrapatas. Además, se trata de un

pueblo cuyo dueño es una empresa privada que, hace unos cuantos años, compró

las casas y la iglesia, no sé para qué. Si al dueño le importa un carajo el

pueblo por el que ha pagado, ¿a quién más le puede importar?

Sinceramente, no sentí rabia,

ni indignación, solo dolor. Un pueblo abandonado duele. Y si es hermoso,

más. Nos sentamos en unas lastras mientras contemplábamos las barranqueras

hacia el Linares. Frondosos bosques mixtos cubren el horizonte, mientras son

los chopos y las mimbreras los encargados de escoltar al río. La hierba

alpina de los pastizales circunda el pueblo realzando el color de la piedra

parda para hacerlo aún más hermoso. Momentos de meditación y recogimiento

para evocar las gentes que lo poblaron, los niños que corretearon por las

calles y los viejos sesteando en las solanas. Duele ver luxados los quicios

de las puertas, abiertas al desamparo y a la profanación de las zarzas y

escaramujos. Solo la iglesia se mantiene en pie. Su espadaña conserva altiva

la dignidad de varios siglos escuchando plegarias al dios que también huyó.

Carece de campanas porque solo a las vacas puede llamar. El altar mayor no

tiene ara, ni sagrario, ni patrón encaramado en su pedestal. Solo algunas

palomas entran y salen a su antojo como espíritus santos que han olvidado

que fueron un día parte de una trinidad. Curiosamente, el suelo estaba

limpio y preparado para alojar a los miembros de la Asociación de Amigos de

Buimanco a quienes les gusta celebrar una comida de hermandad todos los

años. Y ¿qué espacio más fresco y apropiado que la iglesia para protegerse

del sol o de algún nublado de verano?

Las golondrinas revoloteaban

enfebrecidas sabedoras de que no había cristo a quien quitar sus espinas. Ni

había lirios en los floreros, rotos y descalabrados entre los escombros del

ábside. Solo el silencio estaba alojado bajo las nervaturas de las bóvedas

iluminadas por tenues rayos de sol que se colaban a través de las ventanas

sin marcos ni cristal. Me acerqué a lo que un día fue altar y, entre los

escombros, encontré el pliego de firmas de una boda realizada en julio del

año 1954 entre dos jóvenes que deseaban, ilusionados, hacer pueblo,

desconociendo que esa misma iglesia que dio fe de su compromiso sería

vendida por un representante de dios a un comerciante de aceitunas.

Salimos a las eras y nos

sentamos sobre una roca que asomaba entre la hierba. Almorzamos acariciados

por un sol radiante que se estampaba contra la hierba jugueteando con la

sombra de los narcisos y margaritas que pintarrajeaban los prados. Una gran

telaraña sellaba una madriguera abandonada con las gotas irisadas del rocío

discurriendo por sus hilos desafiando la gravedad. Algodonosos nidos de

procesionarias se descolgaban de las ramas de los pinos esperando el milagro

de convertir sus crisálidas en hermosas mariposas. Y, a nuestra vera, un

atrevido petirrojo entonaba sus notas de amor a una hembra escondida tras

los matojos. Toda una explosión de vida para acompañar a un pueblo muerto.

Deshicimos lo andado por el

camino viejo, el del “Calvario”, para volver a San Fructuoso contentos de

cuanto habíamos visto y disfrutado, removido el recuerdo de aquellas gentes

dignas que habitaron Buimanco. Volveremos a él con la esperanza de que las

vacas, también, hayan emigrado.

©

Jesús Vasco, Barakaldo, 20 de abril de 2023 |

Despedida de Lander

Sollano Duro

Hoy ha sido uno de los días más

tristes y emotivos que he vivido. Hemos despedido a Lander, de 21 años, hijo

de unos buenos amigos, quien falleció de un ataque de juventud, cuando se

encaminaba a casa de madrugada, como tantas veces, oyendo su música

preferida y satisfecho de su velada con los amigos. Jamás pudo imaginar que

le cogería de esa forma su último tren. Hizo lo que muchos hemos hecho

infinidad de veces y la suerte nos acompañó. Desgraciadamente, a él no.

El encuentro para su despedida

se ha realizado en un tanatorio de Barakaldo, a escasos metros del pueblo

donde Lander vivía. Una espontánea e ingente multitud de todas las edades se

ha movilizado para darle un último adiós. Todos con el pecho aprisionado,

con el corazón desbocado empujando desde las entrañas, con la respiración

entrecortada y los ojos borboteando espesas lágrimas de rabia y de dolor.

Al estrado de la capilla

subieron sus amigos de San Pedro Manrique, con palabras de escalofriante

sensatez que solo la gente joven es capaz de proferir en situaciones

límites. Con la entereza de saberse amigos en la vida y haberlo jurarlo para

siempre, recordaron los veranos de torrezno y calimocho, de san juanes y

trasladaciones, de rosquillos y hogueras de barrio, de partidos de futbito y

verbenas interminables de pueblo en pueblo.

Tras ellos, un numeroso grupo

invadió el altar saliendo de entre la gente. Eran todos también jóvenes, los

del día a día, la cuadrilla de chavales agrupados por la edad, el deporte,

el colegio, el barrio…. Hicieron una melé para leerle palabras hermosas, de

juventud, de ratos disfrutados en el estadio, en el bar o en los bancos del

barrio. Atragantados de las lágrimas que les corrían por dentro, agarrados

entre ellos haciendo piña para soportar el dolor. Me sentí orgulloso de

entregar mi futuro a estos grandes muchachos.

Y, después, su novia, compañera

o amiga, me da igual el epíteto. La persona que eligió para compartir su

vida. A la que ha dejado huérfana de abrazos, besos y caricias. Emotivas

palabras de amor compensadas por un pasado de ilusión y un futuro de

agradecimiento. Qué pequeño se nos hace el cuerpo cuando afloran grandes

sentimientos.

Y, por fin, sus primos. Las

palabras de Zihara y de Iker solo podían decirlas ellos, y se nos clavaron

en el alma como saetas de ternura y de recuerdos gratos. A pesar del dolor,

qué agradable es oír la grandeza de las personas en los labios de la

juventud.

Me gustó el colofón con el que

el oficiante de la ceremonia concluyó: “Dos personas acudieron a la tumba de

un recién fallecido muy querido. Uno de ellos exclamó: ¡qué tristeza y qué

dolor nos ha dejado! A lo que el otro respondió: ¡no! ¡Todo lo contrario!

¡Qué suerte haberle tenido y disfrutarle!”

Pero todo esto que he vivido

desde el dolor y el desconsuelo puedo compensarlo con su enorme generosidad.

Yo, que no creo en la transmigración de las almas, sí creo en la

transmigración de los cuerpos. Porque habrá otras personas, en otros

lugares, que, a través de los órganos de Lander podrán seguir viviendo. Para

ello hubieron de guardar sus padres dos días su cuerpo sin futuro para él

para asegurar el futuro de otros cuerpos que, probablemente, jamás

conocerán, y que seguirán con vida gracias a su bondad.

¡Qué grandes lecciones de vida

nos da, a veces, la muerte!

©

Jesús Vasco, Barakaldo, 23 de marzo de 2023 |

|