|

relatos

Volver

donde se amó la vida

Pilar había vuelto de Francia y, desde el mismo día en

que se instaló en casa de su hija, en la Navarra del Norte, pensó en volver a

Valloria, donde la habían llevado recién nacida. Los meses fueron pasando y su

familia no encontraba el momento para acompañarla. Decidió ir sola en contra de

la opinión de su hija a quien no le parecía bien que condujera con casi ochenta

años. Y se hubiera horrorizado y negado rotundamente si su madre le hubiera

confesado el diagnóstico de los médicos franceses. Se le avecinaba un Alzheimer.

Pilar sabía que ya se estaba instalando en ella, y se daba cuenta de que

comenzaba a confundir los colores, algo peligroso para conducir. Le habían dicho

que la enfermedad progresaría con rapidez dada su edad, por eso tenía prisa.

Era hija de un militar republicano, hermano de otro

que llegó a ser ministro varias veces durante la República, con orígenes en un

pueblo soriano limítrofe con Aragón, donde ella había nacido en un parto que le

costó la vida a su madre. Tenía sólo días cuando su padre y su tío debieron

exiliarse a Francia. Vivía en Valloria una tía de ellos y hasta allí llevaron a

Pilar atravesando de Sur a Norte la provincia en una odisea mil veces relatada

por su familia. Pasados los años, vinieron a buscarla para llevarla a Francia,

donde su padre había vuelto a casarse. Tenía doce años, no conocía más pueblo

que Valloria ni más familia que la tía Fernanda. Fue un duro golpe para las dos,

sobre todo para su tía, ya mayor, fallecida al poco tiempo de marchar Pilar

posiblemente de Alzheimer también, aunque entonces lo llamaban viejera o

demencia senil. La niña Pilar no se olvidó nunca de esos doce años ni de

Fernanda, ni de Valloria, pero su padre tardó en poder volver y cuando pudo ya

no le apeteció. Ella, por su lado, se casó con un francés de Montpellier y vivió

la vida que toca a cada cual y en cada momento.

Le pidió a su hija que le programara el navegador. No

quiso darle importancia al hecho de no saber hacerlo ella misma, nunca se había

llevado bien con esos aparatos. La hija protestó un poco, pero Pilar la

tranquilizó prometíéndole una llamada telefónica cada vez que parara. ¡Se sintió

tan libre detrás del volante, sola, con sus pensamientos! Sintonizó radio

clásica y emprendió el camino siguiendo las instrucciones del aparatejo que

hablaba sin consideración a su diálogo interior, anunciando inexistentes radares

con machacona insistencia. En la primera parada, además de la llamada prometida,

le bajó el volumen al tomtom. La siguiente parada fue en Arnedo. Comió un

fardalejo, no recordó que debía telefonear a su hija y siguió el camino.

Era otoño. La carretera que discurría paralela al río

Cidacos..., el Cidacos, otro nombre que le había acompañado siempre, nacía en

Los Campos y pasaba, recién nacido, por Valloria. Tan limpio. La carretera

discurría paralela al río, estrecha, flanqueada por árboles de ribera que se

iban tintando de amarillo y dejaban círculos del mismo color alrededor de los

arbustos todavía verdes. De pronto se encontró en Enciso. Icnitas, nada, no le

decía nada ese nombre. Algo sonaba en su bolso. Era el teléfono pero no supo

bien a qué tecla darle para hablar. Por fin lo consiguió, era una mujer,

preocupada, le preguntaba dónde estaba y por qué no había telefoneado. Algo en

su interior se encendió, algo, no sabía qué. Ya estoy cerca y te oigo mal, luego

llamo. Yanguas. Yanguas. ¿Qué es Yanguas? Bajó del coche, buscó algo en la

pequeña mochila y encontró una bolsa con frutos secos y una botella de agua. Se

dirigió hacía el río, se sentó en una piedra y comió todas las almendras y

nueces. Entonces buscó en el bolsillo un paquete de cigarrillos que le habían

prohibido años atrás, pero que siempre le acompañaba para momentos como este.

Encendió uno y volvió la vista muy atrás procurando tranquilizarse sin saber qué

le preocupaba. Sólo habían pasado tres horas, cuatro. La delicadeza vegetal

cubría parte del río. Estaba muy nerviosa. Por un momento se dio cuenta de que

había vivido mucho. Qué te queda de todo lo que has vivido, se preguntó,

mientras una fuerza incontenible iba anulando lo sutil. Hasta la forma de la

cara le había cambiado. Su rostro era de campesina sin atisbo de entresijos

burgueses. Los ojos, deprisa, demasiado, iban convirtiéndose en pozos oscuros,

sin vida ni recuerdos.

No hubiera podido decir cómo llegó hasta el lugar

donde el navegador dijo ha llegado a su destino. Paró en lo que parecía

una pista para algún juego. Leyó en el tronco de un árbol “ailanto”, no, pensó,

es un árbol del cielo. Encendió un cigarrillo, otro, había fumado muchos. Buscó

algo donde sentarse, sobre unas hojas amarillas. Qué es todo esto, se

preguntaba. Escuchó un rumor a su espalda. Se levantó con la fuerza que le había

faltado un rato antes, siguió el rastro del rumor, apartó unos arbustos y de

pronto ¡el Cidacos! Ah!, estoy en Valloria. La neblina de las últimas dos horas

desapareció y con ella el temblor y la angustia. Los ojos volvían a llenarse,

como aquella fuentecilla a la que instalaron un vaso metálico donde se apoyaba

la palma de la mano y se llenaba hasta rebosar. Sus pasos la condujeron hacia la

casa de la tía Fernanda pero antes se sentó junto a la fuente que manaba frente

a la iglesia y junto a un puente por donde discurría el otro río... hizo un

esfuerzo ¡del Valle! Encendió un cigarrillo y se extrañó, el paquete estaba casi

entero cuando salió ¿o no?... canturreaba en francés “Las hojas muertas”,

mientras acariciaba un puñado de hojas amarillas, “...la noche fría del olvido,

es una canción que se nos parece, pero la vida separa a aquellos que se aman”.

Una lágrima bajó por su mejilla y al ver llegar a un grupo de mujeres la secó

rápidamente, apagó el cigarrillo y las saludó. Habló un rato con ellas sin decir

quién era, pero en un pueblo es imposible resistirse a las preguntas. Una de

ellas, Juana, la abrazó y le recordó cuánto habían jugado juntas. Como un

destello recordó y aguantó el recuerdo el resto de la tarde. Juana la llevó de

la mano al Museo del Juguete, las otras mujeres las siguieron. Al entrar Pilar

se tambaleó por un instante y, repuesta, se dirigió hacia un bolo, le dio la

vuelta y le enseñó a Juana el nombre grabado debajo: Pilar. De nuevo niña, cogía

los juguetes, abría los armarios, y nadie le reprochaba nada, se habían dado

cuenta de que algo no iba bien, pero también se percataron de que los ojos se

llenaban de vida mientras soplaba el chiflo, lanzaba las tabas, tiraba el

trompo, movía el diábolo... Cuando se sentó, agotada, Juana la condujo de la

mano hasta la casa donde había pasado los años de su infancia. “Está rota”.

“Nadie se ha ocupado de ella desde que murió tu tía Fernanda”. Y sus ojos

comenzaron a vaciarse. Pilar volvía a no ser Pilar. El esfuerzo hecho desde que

salió de Estella por la mañana la había agotado. Sonó el teléfono, miró, no

reconoció quien llamaba y lo guardó. Después, ya no hubo después ese día. Cuando

llegó la hija supo de lo que se trataba. El choque fue tremendo. Pilar repetía:

esto es Valloria, el Cidacos, el Valle. Allí estoy yo con la tía Fernanda. Y esa

es la Sierra del Alba. ¿Tú quién eres?

©

Isabel Goig 2021

Publicado en la Huella de Valloria Nº 9

y en el libro "Huellas de Soria"

|

|

Ne me

quitte pas

Una vez más se sentó a la orilla de un río, uno

cualquiera, parecía como si los percibiera, conducía por cualquier carretera,

cuanto más solitaria mejor y, de pronto, un río y paraba. A veces se trataba de

un arroyuelo, pero en primavera también esas pequeñas corrientes de agua tenían

unas hermosas riberas y, si era joven, los berros lo colonizaban. Ese día se

sentó a la orilla de uno de los más caudalosos afluentes del río grande. Siempre

joven, siempre vieja, eterna la Naturaleza. Allí estuvo hasta que le dolió todo

el cuerpo. Al otra día el cuerpo estaba lleno de abones, los mosquitos la habían

acribillado. Le gustaban los ríos, quizá desde que en su juventud leyó a

Heráclito y su todo fluye, nada permanece, comparándolo con una corriente de

agua.

Al otro lado de la carretera, sobre una suave colina,

vio el pueblo. Subió con el coche y al pasar por la señal indicativa se percató

de que se trataba de uno de esos pueblos (pocos) que se dejaba por visitar, por

aquello del misterio. Un amigo le dijo un día que él lo primero que visitaba era

el cementerio por si, jalonando las sepulturas, habían colocado alguna vieja

estela y, desde entonces, ella los visitaba también. Junto a la iglesia, la

rendija de una puerta de metal dejaba ver unas viejas cruces de hierro, con los

remates de los brazos redondeados y floreados, desconchado el óvalo donde se

había grabado el nombre de los propietarios de ese trozo de tierra eterna,

algunas con las fotos debajo de las cuales los parientes habían asegurado que

nunca les olvidarían. Los escasos habitantes de ese hermoso pueblo, sin más

atractivo que la Naturaleza, se ocupaban del recinto sagrado y se mostraba

limpio de maleza. Ella pensó que era aquel un buen lugar para la eternidad. Pasó

un buen rato leyendo nombres y fechas, los apellidos se repetían. Estaban

colocadas sin orden ni alineación, sin unificación de estilos. Entre las cruces

viejas destacaba una blanca, reciente, sin nombre ni fecha. Al pie de ella vio

un papel sujeto con una piedra redondeada por el agua, seguro que del río

cercano.

Dudó, miró alrededor como si fuera a cometer una

acción punible y, finalmente, cogió el papel y leyó “Yo te ofreceré las gotas de

lluvia traídas de países donde jamás llueve”. Sin dudarlo reconoció que era una

estrofa de una canción francesa de su época joven, una canción que ella misma

había escuchado una y otra vez y siempre le encogía el corazón, era “Ne me

quitte pas”, de Jacques Brel. Volvió a colocar el papel en su sitio y escuchó a

su espalda un roce, un movimiento que le hizo volver la cabeza bruscamente. Una

mujer salía del cementerio. La siguió y llamó “señora”, al volver la cabeza se

enfrentó a una mujer en la treintena con un niño de unos dos años en brazos.

“Por favor, disculpe, ¿es usted la propietaria de la tumba”. “No, no”. “Espere,

¿de quién es?”. “Vamos abajo, hace mucho calor aquí y al niño no le gusta”.

En silencio, bajaron hasta una fuente de piedra. Por

uno de los caños salía el agua y el niño se dirigió a ella dejando que cayera

sobre su manita. La mujer le sentó en un cochecito que había dejado allí para

subir la cuesta hasta el cementerio con el niño en brazos. Protestó un poco,

pero le colocó a propósito para que pudiera jugar con el agua. “Me ha extrañado

ese papel. Es de una canción que he escuchado muchas veces, y la sepultura no

tiene nombre...”. Ambas encendieron cigarrillos y durante unos instantes sólo

escucharon las risas del niño que tapaban otros sonidos. Finalmente la mujer del

niño habló como si estuviera sola.

No sé por qué ella llegó a este pueblo desolado, o sí

lo sé, realmente este es el pueblo de sus antepasados, y la casa donde vive era

de sus abuelos, pero había venido poco por aquí hasta que se instaló. Se llamaba

Esperanza. Estaba embarazada y a los pocos días llegó un hombre muy guapo, sí,

era guapo, con los ojos claros. Era el padre del niño que nacería, que ella

trajo al mundo en la casa ayudada por una señora mayor, Maximina, partera en su

juventud. El hombre se llamaba Luis. Hace un año, Luis murió, de una forma tonta

¿se puede morir tontamente? Sencillamente no se despertó. Él está enterrado en

esa sepultura que has visto, sin nombre. ¿Por qué le ha escrito ese trozo de

canción? Oh, cada día le escribe un trozo, una estrofa distinta, hasta que

completa la canción y vuelve a empezar. Es otra historia.

Cuéntamela, me gustan mucho las historias.

A Esperanza es el segundo amor que se le muere en

pocos años. Primero fue Julio. Tenía 42 años. Quedó muy tocada, no deprimida,

no, es fuerte, pero sí tocada ¿sabes? Julio y Luis eran amigos y Luis estuvo

siempre enamorado de Esperanza, pero por respeto no se lo dijo nunca, pero sí se

dio cuenta de lo mal que ella estaba, hablaban mucho y ella le dijo cuánto le

costaba levantarse, enfrentarse a la ausencia. Entonces Luis, cada mañana,

ejercía de despertador desde la distancia. Sonaba el teléfono, descolgaba el

auricular, y escuchaba el Ne me quitte pas, nada más, cuando la canción acababa,

la comunicación se cortaba. Desde el primer día supo de quien se trataba, pero

no lo dijo, un día y otro, la misma llamada, la misma canción, así todo el

tiempo que fue necesario. Repuesta ya, comenzó a vivir de nuevo y volvió a

sentir algo parecido al amor por Luis, pero sólo parecido a lo que había sentido

por Julio, un pálido reflejo, y se aferró a ese reflejo, y se vinieron aquí a

vivir, modestamente, del huerto, de las gallinas, como se vivía antes en los

pueblos, hasta que Luis un día decidió no despertarse.

Y ahora, Esperanza, hace con él lo mismo, le canta esa

canción en forma de estrofas sobre un papel.

Exactamente. Ya sabe que no se va a despertar como

ella lo hacía, pero le gusta y acostumbra al niño...

El niño se había dormido. En su mano, cerrada,

guardaba un piedrecita cogida del fondo de la fuente, como si fuera un tesoro.

Fumaron otro cigarrillo. Los susurros de la naturaleza parecía que las hubiera

anestesiado. Finalmente la visitante se levantó, se acercó a la mujer que le

había contado la historia. La besó en la mejilla y se despidió, gracias por la

historia, vendré a visitarte, Esperanza.

©

Isabel Goig 2021

Publicado en La Pluma de El Burgo

|

|

Las

campanas de Fuentes y Cerbón

Romualdo llegó a Fuentes de

Magaña cincuenta años después de haberse visto obligado a marchar exiliado. Era

nieto de otro Romualdo, albardero e hijo de otro del mismo nombre, con quien

marchó a Méjico nada más acabar la guerra civil. Volvía con curiosidad, pero sin

nostalgia. En realidad de su pueblo de nacimiento, de donde se marchó con trece

años, apenas conservaba recuerdos, pero fue uno de esos escasos recuerdos,

precisamente, el que le hizo volver. Todavía no habían instalado dinosaurios por

la zona, ni existían los aerogeneradores, pero la despoblación, ese año de 1989,

había hecho ya grandes estragos. Lo notó al pasar por Almajano, lo corroboró en

Villarraso y tuvo la certeza en Magaña, donde se paró para comer algo. En la

tienda-bar-estanco, sobre el grueso mostrador de madera, comió un plato de

chorizo de la tierra, el mejor del mundo, y bebió un vaso de vino tinto y

espeso, seguro que de Aragón. Se fijó en una mesa donde cuatro hombres de edad

más bien avanzada jugaban una partida de cartas, el deporte provincial. Sabía

bien que era inútil preguntar algo en plena partida, pero sí pegó la hebra con

la tendera. “Una sangría, mire usted. En lo que va de año se han marchado siete

familias”. A Zaragoza, le indicó. “Y usted, ¿es de por aquí?”. “De Fuentes, pero

hace mucho que falto”. “Pues Fuentes también está perdida. Pero las Llorente

siguen teniendo la tienda”. Romualdo pagó y siguió su camino. Conducía despacio,

en algún momento paró en la cuneta, cuando vio una pareja de corzos triscando

por los sembrados. Todo seguía igual.

Aparcó en la ermita y

descendió observándolo todo. Muchas casas cerradas y la familiar, pobre casa de

adobe revocada, estaba medio en ruinas. El tío murió soltero y ahora era él el

propietario de aquellas cuatro paredes, aunque nadie se lo había notificado

nunca, pero no había más familia. Se palpó el bolsillo, seguía allí, un objeto

que era lo único que, de momento, le ligaba a su pueblo. Con riesgo para su

integridad física, empujó la puerta y una pareja de gatos salió corriendo.

Mejor, pensó, así no habrá ratas. Se propuso llegar hasta el somero con mucho

cuidado, pese a lo cual se partieron las maderas de dos escalones. Los muebles

desvencijados seguían donde los recordaba, hasta los colchones, rotos, con la

lana saliendo de ellos. Eran las cuatro de la tarde de un frío día de abril. El

ventanuco del somero estaba roto. Por él se veía la espadaña de la iglesia, lo

único visible del edificio religioso embutido entre otros pequeños edificios.

Miró a lo lejos y adivinó, más que vio, Cerbón y su iglesia.

Y recordó. En plena contienda

civil, con doce o trece años, se enamoró con el entusiasmo que sólo es posible

en la adolescencia, de una muchacha de su misma edad residente en el vecino

Cerbón. Por cuestiones de haciendas, menguadas haciendas, y por rencillas viejas

de viejos parientes, ambas familias se opusieron no ya al romance, que no era

tal, sino también a la amistad entre ellos. Ni la guerra había pulido las

rencillas, todo lo contrario, las habían acrecentado. Ellos idearon un sistema

para hacer saber que se querían o se recordaban. Entre las cuatro y las cinco de

la tarde, nunca a la misma hora para no despertar sospechas, con un potente

tirachinas cada uno, debían acertar, una sola vez y bien fuerte a una de las

campanas de las iglesias. Romualdo apuntaba a la campana de Jesús Nazareno con

tanta fuerza, que el eco del metal duraba unos segundos. Ella, Corpus, a su vez,

y con casi la misma fuerza, apuntaba a la de Santiago y San Sebastián.

Miró alrededor y encontró

todavía, tantos años después, sobre una silla desvencijada, las piedras que iba

recogiendo para lanzarlas, las más redondeadas, las que encontraba en lecho del

río. Sacó el tirachinas de su bolsillo, apuntó y la lanzó. El sonido fue como de

estruendo, más fuerte que tantos años atrás, un sonido que, a buen seguro, se

escucharía a través de kilómetros. Ahora ya no importaba, años atrás sí.. En ese

momento se emocionó y los recuerdos se le vinieron encima. No habían pasado ni

cinco minutos, cuando otra piedra se estrelló contra la campana de Santiago. El

sonido le recorrió el cuerpo como un rayo. Sin darse cuenta llegó al coche y sin

ver nada más de su pueblo natal, se encontró en Cerbón, delante de la casa

familiar de Corpus. Empujó la puerta. Estaba abierta. Detrás de ella Corpus le

miraba sonriendo.

©

Isabel Goig 2021

Publicado en Los Pingotes de Fuentes de Magaña

y en el libro "Huellas de Soria"

|

|

El

rincón del sosiego

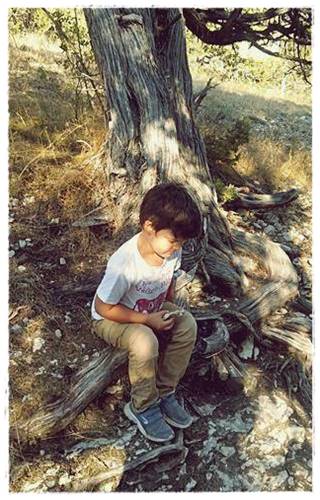

El niño jugaba sobre la tierra mientras yo,

sentada en un banco que alguien había colocado, con seguridad en una

hacendera, dejaba que la vista se perdiera por Los Cerrillos y el Barranco

del Villar. A la derecha, una hilera de piedras impedía la visión del

Castillo, nombre dado a lo que siglos atrás fuera un castro de pelendones.

La primavera había eclosionado y el niño, Jordán, se entretenía con unas

delicadas flores color violeta que iba cogiendo de una mata junto a él.

Estuve a punto de decirle que las flores estaban bien en su tallo pero,

además de no haberme comprendido, pensé que no cogería tantas como para

hacer que la especie desapareciera. Jugaba con ellas tan feliz,

mostrándomelas de vez en cuando, levantando hacia mi esa preciosa y

simpática carita que tenía, que le dejé jugar con ellas.

Los grupos de sarnagueses se habían repartido por

las tareas a realizar en esa enésima hacendera organizada por José Mari, una

fuerza de la naturaleza a decir de Carmelo Romero. Se levantó algo de viento

y llegó hasta mí el olor de la leña quemada mezclado con el del pan recién

hecho. Estarían estrenando el horno. Me sentía tan a gusto que no me di

cuenta de que Jordán se estaba comiendo las flores. “Eso no se come”, le

dije, y el niño las escupió. Le di una barrita de trigo que hacen para que

los pequeños no se atraganten, con la confianza de que mientras le durara,

seguiría a mis pies jugando.

Ahora el olor llegaba con más fuerza. Quien no ha

percibido estos olores, aquellos que no han caminado por el monte descalzos

y no han metido los pies en cualquier arroyuelo, han dejado de sentir lo

primigenio, lo esencial, lo auténticamente importante. Agua y tierra. Pan y

leña. Millones de seres humanos, de niños, pisarían a lo largo de su vida el

suelo de los vertederos y beberían el agua contaminada. En el otro extremo,

los ricos pondrían los pies sobre suelos nobles. Los primeros acabarían

muriendo de infecciones y desnutrición, los segundos de infarto. Miré a

Jordán y me sentí feliz y privilegiada.

Despacio, Jordán y yo bajamos hasta el paraje del

Pozo, donde un hontanar viejo como el mundo, daba agua limpia a una anciana

fuente revestida de cuidados sillares, allí quería que el niño metiera los

pies, en un a modo de ritual pagano. El niño encantado, pero no hacía allí

mucho calor y no le dejé que jugara a su gusto, metido todo él en el agua.

Me iba fijando en un a modo de muralla formada por grandes bloques

irregulares de piedra caliza, el muro era relativamente reciente, deduje que

se trataba de contener el pequeño talud y de división de los herrañes. Qué

harían allí, entre tanta caliza, aquellos bloques de granito beige, veteado,

me pregunté. Cosas de la Geología.

Los arces habían agarrado. Plantados unos meses

atrás, esos resistentes árboles de hojas triangulares darían en un futuro

ramas potentes para celebrar la fiesta más señalada del pueblo de Sarnago.

Una fiesta antigua, explicada por unos como sacrificio de doncellas a la

morería y por otros, más sensatos, como ofrenda a la diosa de la naturaleza,

o de los cultivos. Porque en esto de interpretar ritos y costumbres pasa

como con la toponimia, de la que dice un amigo mío que si se la tortura

adecuadamente acaba confesando lo que quieres. Me quedo con la diosa Ceres ,

aunque sea cristianizada.

Unos ruidos de martillo interrumpieron los

silencios animados de y por la naturaleza. Nos dirigimos hacia allí, pero el

niño no quería andar más, así que saqué del coche la sillita. Los

martillazos nos fueron guiando. Estaban clavando, frente al Castillo, detrás

de la calera trabajada en otra hacendera, una gran placa donde se leía “Se

nos va el día”. En ella se indicaba por dónde se ponía el sol en los

solsticios y equinoccios. Detrás, un banco permitiría contemplar la huida de

un astro, El Astro, el de la vida. A la derecha se alzaba el Castillo,

parecía asequible ya que se veía desde una altura de más de mil doscientos

metros, desde el mar resultaría imponente. Ni el tiempo, ni la erosión

habían desdibujado los escalones, señal inequívoca de que se trataba de un

castro. En el Mediterráneo podía haber llevado a confusión por la

agricultura escalonada, pero en la tierra de los pelendones no. Allí arriba,

muchos siglos antes, adorarían a Drusuna (o a otro dios, pues también con

los dioses sucede como con la toponimia) para que les proporcionara

protección a sus árboles. Harían, como ahora los sarnagueses, sus ceremonias

al aire libre. Habían terminado de clavar y me detuve allí un buen rato.

Jordán seguía en su empeño de coger cualquier florecilla o tallo verde que

estuviera a su alcance y llevárselo a la boca. Le di otra barrita de cereal

y le cogí en brazos. Le señalé unos pájaros que volaban lejanos y le dije

que antes los pelendones que morían en el campo de batalla eran expuestos

para que los buitres les llevaran al cielo. El niño me miró con esa carita

preciosa y simpática, señaló a los pájaros que se me antojaron buitres y

sólo dijo “pío, pío”.

Ahora, el olor que llegaba, en otro giro

caprichoso del viento, era distinto. Era el olor de lo culturizado, de la

mezcla de alimentos que sobresalía por encima de la leña y el pan. Estarían

preparando la comida. Y yo, siempre que en Sarnago nos reunimos alrededor de

la mesa no puedo dejar de pensar en Astérix y Obélix, en la aldea gala que

culmina todos los eventos en banquetes con jabalíes asados. De la misma

manera que siempre que veo descender a las Móndidas desde la iglesia a la

plaza, recuerdo las escenas del cine neorrealista italiano.

De camino a la iglesia paramos en el lavadero. El

coche del niño iba dando brincos y él encantado. Una señora lavaba ropa

moviéndose rítmicamente y pensé en toda la gama de modernos métodos de

ejercicios inventados con nombres imposibles, que se practican en

interiores. Pego la hebra con la señora, pero Jordán quiere meter los pies

en el agua, y dejo que lo haga, poco rato. Los niños ahora cogen virus y

resfriados por cualquier tontería. Tal vez antes también, pero se le daba

menos importancia, se curaban solos. Pisar la tierra, oler y escuchar la

leña crepitando en la lumbre baja, comer las lechugas recién arrancadas del

huerto propio o ajeno, debía subir mucho las defensas.

Tal vez en este pueblo vuelvan a conseguir subir

esas defensas. Están volviendo para atrás, están tratando de lograr lo que

hasta él día de hoy ha sido imposible: volver al pasado, recobrar aquella

vida dura pero auténtica, autosuficiente. Pisar la tierra y oler la madera

ardiendo. A la vez, plantan arces para que estén en su punto de proporcionar

ramas para las fiestas de quince o veinte años adelante. O sea... que

podrían volver al pasado pero con alguna ventaja del presente.

Arriba el templo, como todos, en lo más alto, para

acercarse más a Dios. Han sido siempre los lugares escogidos por las

distintas culturas, también en el Castillo sería así. Todos, desde siempre,

miran hacia el cielo, y hacia los árboles, esos troncos impasibles que

surgen de la tierra y se alzan también. Esa fue la función de los templos

góticos, pero esta iglesia, tal vez construida sobre otra más humilde, está

en ruinas. Los sarnagueses quieren arreglarla, pero las cosas bien hechas

están mal vistas por las jerarquías eclesiásticas que prefieren verla

hundida del todo antes que cederla. ¿Para actos culturales? A saber estos

herejes que querrán hacer dentro. Cojo de nuevo en brazos al niño y le digo

“mira Jordán está rota”, “si, rota, susto”, es que sabe pocas palabras

todavía, pero mira las piedras que han caído del campanario, las señala, y

dice “cae, cae”. Todo cae por la incuria, por la soberbia de quienes

deberían dar ejemplo de humildad. Si es cierto que existió aquel hombre

rebelde y justo.., el niño mira otra vez las piedras y repite, “cae, cae”.

Ya me entenderás.

©

Isabel Goig 2019

Del libro "Huellas de Soria"

|

|