|

Notas biográficas Notas biográficas

Relatos:

Crónica

de una sanción

-

El

bosque andariego

-

Don Quijote en El Burgo de Osma Relatos:

Crónica

de una sanción

-

El

bosque andariego

-

Don Quijote en El Burgo de Osma

-

Inauguración

Comentarios de

sus libros:

La residencia -

Memorias de un chico de alquiler Comentarios de

sus libros:

La residencia -

Memorias de un chico de alquiler

-

El

ilusionista y otros cuentos -

Cuentos que nadie me contó -

De los vivos y las muertes

-

60+1,

poemas de amor y hombre -

La Pluma (revista)

cuento

Crónica de una sanción

Narración basada en un hecho cierto

acontecido en El Burgo de Osma

hace más de medio siglo.

Comenzaban

a correr los años cincuenta del pasado siglo. La Villa era una ciudad

tranquila si exceptuamos los sábados, día de mercado que, desde no se

recuerda cuando, se celebraba en la plaza del rastro. Las gentes de toda la

comarca deambulaban por allí y acudían a las tascas a reponer las mermadas

fuerzas o a saciar la sed remojando unas gargantas resecas por el polvo de

un suelo terroso removido por los animales y por las albarcas de algunos

labradores a quienes, cansados de tanto agacharse en los amaneceres fríos,

apenas les quedaban fuerzas para, en su lento caminar, levantar los pies de

la tierra.

La Plaza

Mayor también era un hervidero. En ella se daban cita, después de las

obligadas compras, las gentes venidas de todas partes y algunos la cruzaban

para dirigirse al hospital en el que, por ser de beneficencia, se atendía

fundamentalmente a los enfermos menesterosos de la comarca y a las persona

humildes y necesitadas que a él se dirigían en busca de un remedio para sus

males. Los vecinos de El Burgo, y en especial aquellos que conformaban las

familias pudientes, se sintieron siempre orgullosos por la labor de la

mentada institución, apoyando, “con gran espíritu de colaboración”, sus

fines benéfico- caritativos, promoviendo, al máximo de sus posibilidades, el

florecimiento de la Villa, sus actividades, sus centros y todos y cada uno

de sus patronatos y fundaciones.

En el

hospital, además, las Hermanitas de la caridad de San Vicente de Paúl

impartían clases a las que asistían las niñas y los niños de El Burgo de

Osma recibiendo educación religiosa y elemental.

El

veintitrés de febrero de uno de esos años cincuenta, “Campo Soriano”

publicaba una terrible noticia que en resumen anunciaba el cierre del

Hospital de San Agustín por acuerdo adoptado en la Diputación Provincial de

Soria al amparo de razones económicas.

El pueblo

se alarmó. Aquel día veintitrés de febrero de mil novecientos cincuenta y

algo, la noticia corría bajo los soportales, avanzaba por las calles,

alcanzaba rincones y bares, comercios y tertulias, y en todas las ocasiones,

después del saludo, ya no se hablaba del tiempo, sino de la eliminación de

los servicios benéficos del Hospital y del temido cierre del colegio por lo

que los menesterosos no tendrían más cura, ni los niños aprenderían a rezar

el padrenuestro ni a canturrear la alegre tonadilla de las tablas de

multiplicar. El Hospital se cerraba y las gentes, nerviosas y llenas de

indignación, expresaban su malestar a voz en grito.

Por la

tarde, un Pleno del Ayuntamiento abordó la cuestión. La sesión fue

multitudinaria, el salón se llenó de gentes, en su mayoría mujeres, que

exigían acciones contundentes, los gritos enaltecían la labor de las

Hermanitas de la Caridad y se pedía misericordia para los menesterosos que,

a partir de ese momento, quedarían en las crueles manos de sus enfermedades.

Establecido el orden, y tras diversas intervenciones del Sr. Alcalde y

alguno de sus Concejales, se levantó la sesión sin acuerdo, pues habíase

llegado a la conclusión, triste conclusión, de que ante la Diputación

Provincial de Soria no cabía gestión alguna.

Horas

después un río humano recorría las calles de la Villa en pacífica

manifestación de protesta con la única pretensión de que el mismo periódico

que había publicado el acuerdo por el que se cerraría el Hospital, publicase

algunas líneas en las que se hiciese eco del malestar de toda una población

Los

blasones de las fachadas, el Palacio Episcopal, la Plaza de San Pedro, la

calle Mayor y las mismas puertas del Hospital, fueron silenciosos testigos

de una protesta locuaz, de un grito unánime que defendía caridades, que

avalaba enseñanzas. Un grito cariñoso que enaltecía a las Hermanitas. Pero

no todo fue protesta pacífica, no todo fueron gritos de caridad y amor, ni

defensa de Instituciones pues, en la penumbra del atardecer, haciendo crujir

los cristales, ahogadas entre los gritos de las damas manifestantes y de los

juguetones niños, escondidas en la oscuridad de una escasa iluminación,

volaron las piedras. Apenas fueron tres, o cuatro, las que impactaron en las

ventanas de la residencia del Ilustrísimo Señor Alcalde, pero el susto fue

terrible. Se hizo el silencio, unos a otros se miraron, unas a otras se

hicieron muecas de temor y, calle Mayor abajo, corrieron los lanzadores; tan

sólo dos siluetas, dos rápidas y sombrías siluetas que buscaron la oscuridad

girando por la calle de El Cubo.

Por la

mañana, el día veinticuatro de febrero de mil novecientos cincuenta y algo,

los ánimos estaban crispados, el indignado alcalde paseaba por los

soportales y entraba y salía del Ayuntamiento sin que su cara mudase el

expresivo rictus de preocupación.

Hubo una

investigación, intervino la Guardia Civil y el juzgado y, transcurridos unos

días, llegaron las sanciones y con ellas los recursos consiguientes.

Fueron

multados los hombres más representativos de la Villa, pues alguien, en la

capital, había cavilado que la sanción debía ser ejemplar en lo económico y

en lo moral y por ello los cabeza de familia con más prestigio recibieron el

oficio con la imposición de multa.

En una

reunión de urgencia, en el casino de la Villa, los notables acordaron el

recurso y cada uno de ellos se comprometió a presentar el correspondiente

escrito apelando la improcedencia de la sanción.

Uno de

esos escritos, a modo de muestra, decía más o menos así:

“El firmante es industrial establecido en esta

Villa, casado y padre de tres hijos. Es miembro militante de FET y JONS,

habiendo sido Delgado Local del Frente de Juventudes y Consejero Provincial

de Falange y, hasta hace pocos meses, Diputado Provincial por el Partido de

El Burgo de Osma.

Hechas las anteriores manifestaciones sobre la personalidad del firmante,

que hacen desaparecer de antemano toda duda sobre la lealtad de su conducta

y firme sentido de la disciplina y obediencia a la autoridad, jura ahora por

Dios, y declara por su honor de militante del Partido, que el día

veintitrés de febrero último estuvo hasta las siete de la tarde, como todos

los días, al frente de su negocio, habiéndose enterado de la supresión

del Hospital por el periódico Campo Soriano, que recibió aproximadamente a

las seis de la tarde. Al cerrar el establecimiento de su propiedad, subió al

casino y con otros vecinos, (Don J.M.V., Don C.R., Don M.B.) asistió a la

sesión municipal como mero espectador. Al terminar la misma, como el resto

de los días, paseó por los soportales con su esposa y otros amigos (Don

A.M., Don. J.R., Don. M.G. y Don F.L.) descansando después en el bar

Capitol y permaneciendo allí hasta última hora con el Secretario del Juzgado

de 1ª Instancia y con el Sr. Juez de Almazán. Estando allí sentado, se

enteró, por el vocerío, de que se estaba celebrando una manifestación. El

que suscribe no concurrió a la misma y por lo tanto no fue molestado ni

citado a declarar por la autoridad judicial ni por la Guardia Civil.

En estas condiciones, ha causado verdadero asombro y

dolor al que suscribe, y a toda la Villa,

el hecho de que el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia haya impuesto

fuertes sanciones a personas de relevancia y de intachable conducta moral y

patriótica y por eso he de rechazar y rechazo, con el mayor respeto, pero

con la máxima energía, la imputación que se contiene en la citada

resolución del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia pues, guiándose

en informaciones erróneas y deficientes, sanciona a personas que en todo

momento han demostrado y demuestran ser colaboradores sinceros y leales del

bien público y de la misma autoridad aunque, en ocasiones como ésta, puedan

discrepar, y discrepamos ahora, ante el posible cierre de un establecimiento

de caridad que tanto bien hace al pueblo y a las gentes que a él se

acercan en demanda de ayuda, por ello y justificado como está el haber

efectuado el depósito de la sanción en la Delegación de Hacienda de esta

provincia, SUPLÍCA se sirva resolver el presente recurso, dejando sin efecto

la sanción impuesta y absolviendo al recurrente de toda responsabilidad en

los hecho acaecidos y se aporte al expediente los informes de buena conducta

pertinentes a fin de salvaguardar la intachable personalidad del, tan

injustamente, sancionado.

Todo ello es de hacer en justicia que, con el mayor

respeto, pide a V.E. cuya vida guarde Dios muchos años”.

Las protestas continuaron largos días, las mujeres no

cejaban en su disconformidad y los hombres, prudentes y temerosos, después

de sancionados, se hallaban también disconformes.

En los blasones de las fachadas, en el Palacio

Episcopal, en la Plaza de San Pedro, en la calle Mayor, y hasta en las

mismas puertas del Hospital, venció el olvido.

Y corrió el tiempo, y los años pasaron, y llegó el día

de hoy, y todo es distinto, diferente a como fue, pero en la memoria de los

hombres ha de quedar para siempre la historia de sus pueblos.

©

Carlos Robredo

El Burgo de Osma 2004

|

cuento

El bosque andariego

En esas mañanas, toda Soria

era amarilla y sus amaneceres tranquilos.

Junio expiraba los últimos

hálitos de la primavera y los rayos de sol, al este, comenzaban a calentar

el día al tiempo que se alzaban decididos coronando las almenas de la vieja

alcazaba. El pequeño cerro, modelado sobre los trigales como un pecho de

mujer, albergaba al discreto bosque de viejas sabinas que buscaban el

frescor en sus propias sombras. Uno contra otro se acodaban los troncos, una

contra otra se apiñaban las ramas, y las raíces, largas y finas, buscaban la

humedad que a duras penas encontraban bajo sus asientos. Todo a su alrededor

era sequedad y espigas tronchadas, grano desaparecido, campos agrietados...

leves señas de un cereal que, reverdecido meses antes, era ya trabajo de

molineros para el sustento de las gentes.

En esas mañanas todo era

amarillo, todo menos el pequeño cerro. El bosque escaso, y pardamente

verdoso, permanecía anclado desde el inicio de los tiempos. Eran

conscientes, las sabinas, de su futuro incierto, de su muerte irremediable

si perduraba la sequía, y sabían de aguas en otros lugares, y lo sabían

porque a veces el viento les traía humedades, pequeñas gotas de agua lejana.

Gotas que, por escasas, apenas refrescaban sus mínimos frutos acorazados y

prendidos de las ramas hasta que su propia debilidad les arrojaba contra el

suelo seco y agrietado.

El bosque hablaba, susurraban

sus copas y gruñían sus troncos, y se pasaban mensajes que eran lamentos de

sed, quejas lastimeras lloradas por los árboles cuarteados. Y se silbaban

consignas, y se regalaban frases de esperanza, de ánimos inútiles. Llegará

el agua —se decían—, nos alcanzarán los ríos, nos darán de beber los lagos,

nos bañarán los mares...

Decenas de años transcurrieron

sin que nada cambiase hasta que las sabinas jóvenes sustituyeron a sus

mayores y en ellas rebrotó, fructificando, la esperanza y el valor. Nadie

sabe cómo empezó, nadie recuerda cuándo se inició la marcha, ni cuál de

ellas desenterró sus raíces para, convenciendo a las demás, iniciar paso a

paso la aventura.

El bosque avanzó lento,

sigiloso, clandestino en las noches de un verano, y metro a metro descendió

la loma, y metro a metro dejó a sus espaldas el pequeño pecho de mujer cada

vez más lejano, más escaso. Le dejaron atrás y, en perfecta formación,

siguieron avanzando.

Cada mañana ocuparon un lugar

más al oeste, poniente fue su destino. Buscaron un sol bajo que ya no

calentase, siguieron el deslizar sereno de los cauces de los ríos, avanzaron

por valles, atravesaron aldeas y nadie pudo contenerlas. Los ejércitos de

hombres se vieron desbordados, las murallas alzadas se desplomaron lacias y

el auténtico ejército, en conquista, fue el bosque de sabinas.

Ninguna miró atrás. Durante el

día, en sus acampadas, se mantenían agrupadas sombreándose las unas a las

otras como hicieron sus padres en el cerro castellano. Se hablaban, medían

el avance y se felicitaban por sus nocturnas conquistas.

Al cruzar los ríos refrescaron

sus raíces, atravesaron los lagos remojando sus heridos troncos y, al

alcanzar la otra orilla, agitaban sus ramas mientras la luna reía sus juegos

triunfantes.

Y noche a noche, siglo a siglo,

siguió avanzando el pequeño bosque en perfecta e inalterable formación,

tronco con tronco, con las copas abrazadas entre si.

En ese lento discurrir, sus

ágiles raíces arañaron los suelos dejando en ellos leves hendiduras, huellas

de su andar y, a lo largo de los tiempos, recorrieron lugares acercándose al

poniente, percibiendo el frescor de unas sombras creadas por un sol que, al

fin, caído y cansado ya de calentar, no calentaba.

Y divisaron las aguas. El río

ya no era un río, el lago era más que un lago y el mar se llamaba océano.

Bruscamente, detenidas por la

visión, abrieron sus brotes, y por sus jóvenes yemas dejaron entrar la brisa

húmeda que les envolvía. Conocieron el azul de unas aguas sin cieno y

descubrieron la espuma, canosa cabellera de los mares inquietos. ¿Quién

recordaba el lejano cerro? ¿Quién, la amarillenta Castilla? ¿Quién, los

rastrojos resecos?

Las sabinas se miraron, y sus

ramas y sus frutos, alborozados, se agitaron sin pudor.

Retomando energía de la brisa,

rompieron la formación adentrándose locamente en los mares. Reían y

avanzaban, saltaban sobre las olas, se salpicaban gozosas. ¡El agua es la

vida!, gritaron algunas, y el resto de sabinas, en un contagioso frenesí,

coreó la frase: ¡El agua es la vida! ¡el agua es la vida!...

Al observar con sorpresa que el

sol se ponía aún más allá, siguieron avanzando hacia poniente cortando las

aguas, pero las aguas al punto se cerraban, y el bosque las rompía, y el

agua se recomponía y, a pesar de la contienda, las sabinas siguieron

avanzando.

Cuando el agua cubrió al bosque

con sus olas, cuando la espuma dejó de adornar sus copas, el océano volvió a

ser océano y de las sabinas ahogadas apenas quedó memoria, sólo leves

arañazos sobre la tierra, hendiduras, que son eternos surcos en los resecos

rastrojos de Castilla.

© Carlos Robredo Hernández-Coronado, 2003

(El

relato aquí publicado, pertenece al libro de relatos

"Cuentos que nadie me contó", es © del autor y con permiso de la

editorial)

Comentario

de

Cuentos que nadie me contó Comentario

de

Cuentos que nadie me contó

|

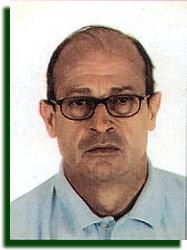

Breves notas

biográficas:

"Carlos Robredo

Hernández-Coronado, nació en Madrid, muy a finales de 1949. Después de

residir cincuenta años en Barcelona, se traslada a tierras sorianas. "Carlos Robredo

Hernández-Coronado, nació en Madrid, muy a finales de 1949. Después de

residir cincuenta años en Barcelona, se traslada a tierras sorianas.

Escribe cuentos y, para ellos, se fija en todo, se llena de aquello que

le rodea, observa a las gentes y retiene los sucesos, impregna su mente

de sensaciones sin tomar notas en papelitos de esos que los poetas

guardan en los bolsillos llenos de frases sueltas con la esperanza de

que un día se conviertan en versos de impacto. El no lo hace, por eso

cuando llega a casa y se dispone a escribir, tiene que esforzarse en

recordar.

Cuenta, que supo un día, que existió un escritor que no se avergonzaba

de serlo. Sí, claro que vivió marginado, pobre y, al final de su vida

convertido en un auténtico indigente hasta que lo recogieron de un

áspero callejón y lo ingresaron en un manicomio donde no le dejaron

escribir.

Carlos Robredo tiene siempre preparada, en una pequeña bolsa de viaje,

una muda y algunas cosas para su aseo personal y, bien camuflados, en un

doble fondo, unos paquetes de folios y dice que, así, cuando alcance la

plenitud de su locura y le encierren, podrá seguir escribiendo.

En 1999 publicó De

los vivos y las muertes; con fecha de 2003 su segundo libro

Cuentos que nadie me contó. En 2013 ha publicado

60+1 poemas de amor y hombre. Dirige, junto con Javier Nicolás, la

revista La Pluma.

Carlos Robredo

Carlos Robredo

|

|