"Don

Quijote en El Burgo de Osma"

A nuestro ilustre hidalgo, ya famoso con el

transcurrir de los siglos, le dolía la cabeza, el cuerpo entero y el alma.

Lleno de moratones y abollado, montaba a su descarnado y también maltrecho

Rocinante. Las últimas aventuras protagonizadas por tierras sorianas, allá

sobre la línea de pinares, habían dejado en ellos tales señales que el pobre

escudero, más pobre y desesperanzado cada día, apenas podía aliviar con

ungüentos, bálsamos y afeites. Tan grandes eran sus desaliños que, incluso

en su tiempo, cualquier caminante, pastor o clérigo, hubiese esquivado su

presencia con tal de no verse obligado a prestarle amplios auxilios y bienes

terrenales que menguasen sus dolores.

Rebasada la vega de El Burgo, don Alonso alzó la

cara en un respingo de su montura y, tras frotarse los ojos por ver mejor la

verdad, con un enclenque hilo de voz, acertó a decir:

- Sancho amigo, levanta ese

ánimo que nunca debiste perder y contempla la gran ciudad que se rinde ante

nosotros, la gran ciudad que espera celebrar nuestras hazañas, pues es

cierto que mi fama corre más que mi rocín y seguro ha de ser que aquellos

espíritus sanguinarios, a los que hace unas jornadas vencimos, llegaron aquí

en busca de misericordia y cobijo y que ésta ciudad grande, señorial y

hospitalaria, pero justa, tras escuchar sus relatos en los que tu señor

aparece como el más ilustre de los caballeros andantes que jamás han

existido, azotados y vilipendiados en público, fueron atados a sus mulas y,

latigadas éstas, corrieron frenéticas despeñándose, con su carga, en un

abismo sin fondo. De ésta manera supieron de nuestras andanzas y de ésta

manera que ahora veis y oís, aguardan nuestra llegada para nombrarme a mí,

señor de la ciudad y a ti, escudero servido por escuderos.

- No creo yo, mi señor,

—replicaba Sancho Panza — otra cosa que, que lo que veo, es un pueblo

grande, con restos de sus murallas, con la torre de una gran iglesia que se

me antoja catedral y que, siendo como es día de sábado, se encuentra en

pleno bullicio de mercado o celebrando las fiestas de su patrón.

- Ah! Sancho, que limitadas

son tus miras y en qué poco valoras la fama de tu señor.

A trompicones, siguieron el camino por el sendero

de Ucero y entrados en El Burgo por la puerta de San Miguel, nuestro hidalgo

caballero desmontó dando las riendas a Sancho mientras, con paso renqueante,

buscaba la sombra de los soportales, junto a la muralla, al principio de la

plaza de San Pedro.

Para entonces, los que le vieron llegar, habían

corrido la noticia vociferando: ¡Un loco, ha llegado un loco! ¡Venir a

verle, se parece a Don Quijote!

Arrastrando

los pies y apoyándose en su lanza, acertó a llegar junto a la estatua

homenaje a los Obispos de la Diócesis y pasando su brazo derecho sobre los

hombros de Sancho le decía con tono de voz paternal: Arrastrando

los pies y apoyándose en su lanza, acertó a llegar junto a la estatua

homenaje a los Obispos de la Diócesis y pasando su brazo derecho sobre los

hombros de Sancho le decía con tono de voz paternal:

- ¿Ves Sancho? ¿Ves la

estatua que para mi honor y gloria han erigido en esta villa?

Sancho, de reojo, miraba el brazo de su señor y

mascullaba, a modo de letanías, palabras ininteligibles que eran lamentos

por el estado de la armadura, pues ni el mandilete que soportaba su hombro

tenía traza de no caer en jirones de hierro destrozado.

- Observa, fiel escudero,

que es de mármol blanco traído de lejanas tierras. Que su pedestal, que tu

dirás de granito, es de dura roca llegada de Alejandría y la leyenda escrita

en todo su derredor es la fiel reseña de mi alcurnia y el exacto relato mis

victorias.

- No mi señor, de nuevo

vuestra merced anda en desvarío pues lo que aquí se relata es la historia de

la Sede Diocesana y los buenos haceres de su fundador don Pedro.

A todo esto, don Quijote fue distraído por el

jaleo que a su alrededor se había ya formado. Gritos, risas, abucheos, y

otros gritos que mandaban callar a la gente que gritaba.

- Mira y escucha amigo

Sancho. Escucha como me vitorean, mira como me agasajan, observa al pueblo

que sale a recibirme.

Asustado estaba el buen Sancho pues no alcanzaba a

entender que su señor tuviera esta vez razón. Si nunca la tuvo, ¿por qué

ahora habría de tenerla? ¿Y por qué, si no, salían como salían a recibirles?

- Señor don Quijote,

salgamos de aquí, no preveo nada bueno para nuestras personas, ni tan

siquiera para nuestras cabalgaduras que llevan ya un rato soportando

malamente las pedradas de los chiquillos. Salgamos de aquí, señor, y

lleguemos a otro pueblo donde vuestra fama no nos haya adelantado, ya ve que

no es bueno llegar después que ella.

- Sancho, mira que de esta

ciudad tal recibimiento es tan sólo el popular, aguarda a que el alcalde y

el obispo terminen los preparativos y al caer el sol, a más tardar, seré

elevado a la más alta categoría del señorío de esta tierra y nombrado

Valedor de la Comarca; presenciarás la mayor fiesta jamás conocida en honor

de un Hidalgo Caballero Andante y, mientras ello llega, aguardaremos dejando

pasar el tiempo, nos refrescaremos en sus cantinas, comeremos en sus mesones

y alguien habrá que repare nuestras pertenencias y lave y alimente a

nuestras monturas pues ellas, llegando aquí, han alcanzado su propia gloria

que, no siendo pareja a la mía, lo es también para su especie.

Rodeado por la gente que no sabía si reír o

compadecerse, recorrió con notable lentitud un tramo de la plaza de la

Catedral y, deteniéndose frente a su pórtico, tomó asiento en la terraza de

“Casa Pacheco” y alzando la mano, dio aviso al camarero para que se acercase

a servirle. Roberto, que así se llama el propietario del dicho bar, sin

apenas poder contener la carcajada, se acercó y, entendiendo la situación

que se le antojaba divertida, saludó a Don Quijote de la Mancha con intensas

y continuadas inclinaciones de cabeza que, aún sirviéndole para ocultar sus

incontroladas risas, hacían las veces de reverenciosa bienvenida.

Después de escuchar un sinfín de parabienes

pronunciados a modo de halago por el hidalgo caballero, se acercó al

ventanuco que da al soportal, y le pidió a Chon dos jarras de cerveza y un

platito de aceitunas. Chon se interesó por tales personajes pero Roberto,

descontrolado por las risas, no acertó a darle ninguna explicación.

La gente, cada vez en mayor número, rodeaba la

escena a cierta distancia y don Quijote, abandonado su cuerpo sobre la silla

de plástico, alzaba los cansados brazos y con las manos saludaba a modo de

político y al uso de los tiempos.

Pensaba don Quijote, contemplando la Catedral, que

en su altar mayor, en esos mismos momentos, preparaban la celebración y

delante de él disponían el asiento en el que, sentado y cubierto por un

manto de armiño, sería investido de títulos y honores cuando Sancho,

abrumado por el jaleo que no disminuía le dijo casi al oído:

- Mí señor, creo que va

siendo hora de mudarnos de lugar, si quiere vuestra merced podemos

adentrarnos por las callejuelas en las que, a buen seguro, no sabrán de

nosotros.

Don Quijote se alzó en pie, acomodó con bruscos

movimientos su peto y el ristre y, acercándose al ventanuco desde donde

Roberto no había perdido detalle y comentaba con chistes y risas el aspecto

y los modos de tan singulares clientes, le dio las gracias por sus servicios

y le prometió prebendas inimaginables. Con las mismas reverencias que le

recibiera, Roberto le despidió mientras Chon le advertía de que se iban sin

pagar

- Déjalo, así volverán esta

noche, verás como llenamos la terraza. Sentenció el propietario.

El séquito popular aumentaba por momentos

incomodando el avance de tan insólitos personajes. Sancho se deshacía en

explicaciones y, con ellas, consiguió que les dejasen seguir hasta encontrar

donde alojarse.

Aupado de malas maneras en su Rocinante, y tras

recorrer un trecho, don Quijote ordenó a la comitiva que se detuviera. Quedó

extasiado. Cerró los ojos y meciendo las manos sobre el cuello de Rocinante,

siguió los compases de un pasodoble que, por el altavoz, salía al exterior

de la calle desde la mismísima barra del “Mesón Círculo Católico”

- Ves Sancho, fiel

escudero, no hace ni tres días que puse en fuga a mis enemigos y ya suenan

los clarines, hoy mi fama y mis honores traspasaran los reinos de la tierra

y llegadas tantas alabanzas a oídos de mi señora Dulcinea, aguardará mi

regreso y, cuando sea regresado, se arrojará en mis brazos sin tan siquiera

suponer las riquezas y territorios que para ella ando conquistando.

Sancho frunció el ceño, se rascó la cabeza y

mirando a don Quijote, de soslayo, preguntó:

- ¿No será, mi señor,

también para ella la ínsula que me tenéis prometida?

- No, Sancho amigo, nada

habéis de temer, pues sabido es que las promesas de caballeros andantes

fueron siempre cumplidas, aún cuando ellos hubiesen fallecido o caído en la

locura, pues éstos, siempre dejaron razón de todo aquello que aconteció en

sus vidas para que, olvidado su infortunio, fuera la mesma historia la que

se ocupase de poner cada cosa en su sitio.

Cerca de ellos la gente se arremolinaba, y entre

risas y descalificaciones, avanzaban a su lado formando dos filas en el

centro de las cuales dejaron a don Quijote y a Sancho, y tal era el estado

que presentaban Caballero y escudero, que todo ello semejaba el cortejo

fúnebre de dos muertos vivientes.

Deambulando, y atraídos por la música que les

llegaba de la plaza Mayor, se dirigieron a ella y al asomar, junto a la

farmacia de Patxi, Sancho le dijo a su señor:

- Verá vuestra merced que

en esta Villa andan de fiesta, lo mejor será que no tome a los hombres como

enemigos, ni a las mozas por princesas, no sea que entremos en disputas y

acaben aquí nuestros días.

- Amigo Sancho, transcurra

en paz la jornada, pues ya te he dicho que tanta música y tanto alabardazo

no son otra cosa que la manera que en esta ciudad tienen de recibirme. Ved

allí, tras los árboles, el castillo. Condúceme a él para que mis siervos me

atiendan y las doncellas me preparen un baño de agua caliente que atenuará

el dolor de mi magullado cuerpo.

Las peñas esperaban la subida a los toros.

Cantaban, tocaban los bombos, las trompetas y las dulzainas, y las damas,

del brazo de las autoridades, se disponían a seguir a la banda de música en

su camino hasta el coso, ya centenario.

Don Quijote cruzó adentrándose por los corrillos

para alcanzar el Hospital que creyó ser castillo y las charangas le

acompañaban bailando a su alrededor.

Elevado el ánimo hasta el punto más alto de su

vanidad, se dejó llevar por la riada de jóvenes y, saludando de nuevo con su

mano izquierda, portaba en la derecha lo que quedaba de su lanza en cuya

punta, un muchacho, había anudado un pañuelo de “los Rayos”.

Un puñado de niños le precedían con sus gritos:

¡Ha llegado don Quijote! ¡Ha llegado don Quijote! Y la gente salía de la

Reme, y de la taberna de Pepito el Aguilera, y en la puerta del Mesón Luis,

frente al fielato, se agolpaba la multitud salida del local. Manolo el

pintor, y Antonio el pastelero, ni sonreían de asombrados como estaban.

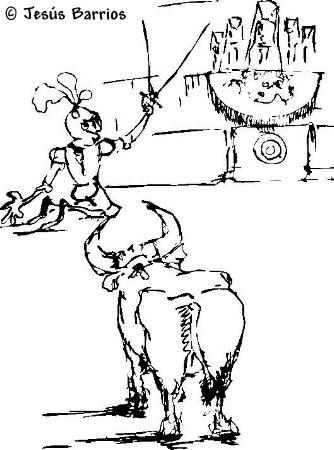

Llegados

a la plaza de toros, el concejal de cultura, para evitar amotinamientos y

belicosidades, consintió en acomodar al insigne visitante y a su escudero en

un palco de sombra desde donde don Quijote, seguía saludando. La banda tocó

en su vuelta al ruedo, los maestros acabaron con su paseíllo y el primer

morlaco apareció en el albero. Fue la debacle. Don Quijote se puso en pie y,

jurando el salvaguardo de toda la población, saltó la barandilla que le

protegía cayendo de bruces sobre un espectador que le ayudó a erguirse de

nuevo. Bajó entonces a trompicones hasta el redondel y desenvainando su

espada citó al toro negro que babeaba. Llegados

a la plaza de toros, el concejal de cultura, para evitar amotinamientos y

belicosidades, consintió en acomodar al insigne visitante y a su escudero en

un palco de sombra desde donde don Quijote, seguía saludando. La banda tocó

en su vuelta al ruedo, los maestros acabaron con su paseíllo y el primer

morlaco apareció en el albero. Fue la debacle. Don Quijote se puso en pie y,

jurando el salvaguardo de toda la población, saltó la barandilla que le

protegía cayendo de bruces sobre un espectador que le ayudó a erguirse de

nuevo. Bajó entonces a trompicones hasta el redondel y desenvainando su

espada citó al toro negro que babeaba.

- ¡Ah! Malvado malandrín,

ánima mutada en bestia, espíritu de los infiernos… ni todos tus embrujos

juntos, ni las pócimas que hayas utilizado para el encantamiento te servirán

frente a mí.

El toro le concedió un segundo que don Quijote

aprovechó para encomendarse a su amada Dulcinea y no habiendo terminado con

su declaración pública de amor, ni con el renovar de juramentos leídos en

libros de caballerías, estaba ya por los suelos pisoteado y zarandeado por

el animal que insistía en cornear el hierro de su armadura. Todas las

cuadrillas saltaron a una y, quite va, y quite viene, se llevaron al animal

a los medios mientras cuatro subalternos arrastraban a don Quijote hasta la

enfermería.

Sancho, durante el lance, permaneció tirado en el

suelo rezando las pocas oraciones que, dada la situación, acertó a recordar.

Increpado por sus vecinos de palco se puso en pie

y se dejó conducir hasta el sanatorio de la plaza donde, al llegar, escuchó

desde un rincón los lamentos de su señor.

La fiesta continuó sin que la corrida hiciera

olvidar las risas de lo presenciado. Parecía un evento preparado para las

fiestas y muchas gentes, que lo creyeron, se felicitaban por ello lanzando

vítores al Alcalde y agradecimientos al empresario.

Al amanecer abandonaron el pueblo y allá en lo

alto, a los pies de la atalaya, desde dónde se contempla un bello paisaje y

se siente el frescor de la mañana, nuestro hidalgo don Quijote de la Mancha

recapitulaba en voz alta.

- Sancho hermano, recordad

siempre el lance que ayer mantuve. Jamás olvidéis al enemigo que, convertido

en monstruo astado, quiso arrebatarme la gloria. Sabed, mi buen amigo, que

fue la bella Dulcinea, con sus encantos, quién fortaleció mi brazo y alzó mi

espada para que yo mismo la descargase, certeramente, sobre la testuz del

monstruo y, sin desfallecer, acabara con él.

- Señor don Quijote, creo

ver en lo dicho por vuestra merced una gran distancia con la realidad, pues

malherido como estaba, y aquejado de altas fiebres, confundió un toro de

lidia con el monstruo de sus sueños y así, tirándose al ruedo sin sentido,

acabó en el catre de los sanadores. Luego, atardecido, y aún ensangrentado,

hubimos de pasar la noche al raso, en una rastrojera, y salir de la ciudad

como mesmos maleantes.

- Fiel escudero, veo que no

ha cesado tu desventura y que andas empecinado en creencias faltas de razón.

Montados de nuevo en sus cabalgaduras, atravesaron

sembrados y barbechos desapareciendo en el horizonte camino de San Esteban.

© Carlos

Robredo

El Burgo de Osma, julio de 2005

© de los dibujos Jesús

Barrios |