relato

Eugenio Torralba: El

soriano más famoso

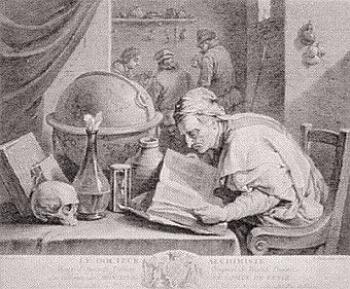

Creo no errar si afirmo que Eugenio Torralba —“il

dottor” como le llamaban sus coetáneos romanos— es el soriano más famoso de

nuestra historia moderna. También supongo que para muchos resultará un

perfecto desconocido, tal vez por el final amargo y oscuro en que se vio

envuelto durante los últimos años de su vida gracias a la Inquisición que

marchitaba cuanto tocaba, como le sucedió a nuestro paisano después de haber

estado en la cúspide de la gloria. De este olvido trataron de sacarle con

mayor o menor acierto autores tan notables como Cervantes que lo pone de

ejemplo en el capítulo XLI de la segunda parte del Quijote, don Marcelino

Menéndez y Pelayo que lo cita en su Historia de los Heterodoxos españoles,

el asturiano Campoamor con su poema en ocho cantos El licenciado

Torralba, Caro Baroja en “La magia en Castilla en los siglos XVI-XVII”

y, últimamente, una interesante biografía historiada del escritor navarro

Eduardo Gil.

Digo que su fama fue grandísima y para muestra, un

botón: ¿Acaso no fue él quien tuvo en vilo a media España con el anuncio del

inminente “saco de Roma”, acontecimiento que se confirmó una semana más

tarde cuando un correo trajo la noticia de que las tropas del condestable de

Borbón habían hecho prisionero al veleidoso papa Clemente VII en su castillo

de Sant’Angelo?; ¿o cuando toda la corte andaba expectante ante el próximo

parto de la emperatriz doña Isabel de Portugal y él la tranquilizó

anunciando que el fruto de su vientre sería un varón que llevaría por nombre

Felipe? En resumidas cuentas, se codeó con lo más granado de la aristocracia

romana asistiendo a cardenales, duques y marquesas como médico y adivino,

fue fiel servidor de los Borja antes de que italianizaran su apellido y

conocido de personalidades como Miguel Ángel, Da Vinci, Erasmo, Ariosto…

Su nombre llegó a ser tan importante en ciudades

como Roma o Florencia que con sólo decir “il dottor” todo el mundo sabía que

se trataba de Torralba, hombre de pequeña estatura, ojos sagaces y aire

desgarbado, hijo del administrador del duque de Medinaceli, Martín Torralba,

pariente lejano del Almirante de Castilla don Fadrique, que había nacido en

Deza en el año de gracia de 1455, pueblo soriano en la raya de Aragón que

todavía goza de los restos de un castillo moro con sus adarves desmochados y

su rica huerta.

El joven Torralba andaba estudiando en Salamanca

medicina y teología cuando su señor, el duque de Medinaceli, se lo presentó

al cardenal Borja en 1473 y decidió acompañarle de vuelta a Roma, donde

supuso que encontraría mejor camino para medrar al calor del poder terrenal

del papado, mucho más salutífero que las oscuras cuevas y tabernas

salmantinas de la época. Embarcaron en Valencia y sus sueños casi se van a

pique por culpa de un temporal que se desató a la altura de Elba en que

naufragaron dos naos que les acompañaban y de la tercera, justo en la que

iba Torralba, tan sólo se pudieron salvar los más allegados al cardenal:

Eugenio entre ellos.

Pronto entra al servicio de Pietro Riario —sobrino

del Papa— que enseguida intuyó el gran provecho que podía sacar del joven

soriano por la innata cualidad que gozaba de pronosticar el futuro, para que

le guiara en sus aspiraciones a alcanzar el trono pontificio. Esta cualidad

de predecir se la debía a su “ángel” Zequiel, un espíritu bueno, donación

generosa de fray Pedro, un fraile dominico que se lo traspasó en pago por

curarle unas purgaciones rebeldes. Zequiel aceptó el cambio de dueño

convirtiéndose en su inseparable compañero de viaje siendo la causa de sus

éxitos más sonoros y, desgraciadamente, de su perdición.

Ya asentado en Italia, decide ir a la universidad

de Ferrara para completar sus estudios de medicina, hebreo y cabalística. En

la universidad más famosa de Europa consigue el título de “doctor in utraque

medicina” lo que valió ser el médico particular de algunos nobles como el

propio Pietro Riario o doña Eleonora de Aragón, dama que le abrirá de par

en par las puertas de los palacios más egregios de los Estados Pontificios

jugando un papel muy similar al de su coetáneo Nostradamus (1503-1566) en la

corte francesa de Catalina de Médicis.

En Ferrera conocerá a un importante personaje

español llamado Bernardino de Carvajal al que pronosticará que le aguardaba

la silla de San Pedro si jugaba bien sus bazas, es decir, si manejaba con

acierto los escudos de oro, la daga y el astramonio que eran los elementos

que empedraban el camino para medrar en aquella sociedad corrupta —Roma

veduta, fede perduta (vista Roma, perdida la fe), se decía en la época—

y empezó por lograr del papa Inocencio III que nombrara “católicos” a sus

majestades Isabel y Fernando de los que era digno embajador.

Su

meteórica carrera como médico, astrólogo, adivino y nigromante alcanzan fama

notable cuando predice el nacimiento del futuro duque de Mantua nada más ver

a la joven Isabella d’Este. Fue cuando a Ariosto, tal vez corroído por la

envidia, le faltó tiempo para incluir un personaje de moral dudosa en su

obra “Il Negromante” cuyo protagonista representa a un judío expulsado de

España que se dedica a estafar y embaucar a la gente… Su

meteórica carrera como médico, astrólogo, adivino y nigromante alcanzan fama

notable cuando predice el nacimiento del futuro duque de Mantua nada más ver

a la joven Isabella d’Este. Fue cuando a Ariosto, tal vez corroído por la

envidia, le faltó tiempo para incluir un personaje de moral dudosa en su

obra “Il Negromante” cuyo protagonista representa a un judío expulsado de

España que se dedica a estafar y embaucar a la gente…

Pero, sin duda, una de las tareas que más

reconocimiento le dio como médico en la Roma del cinquecento fue la

de sentar cátedra entre su clientela cardenalicia como sanador del llamado

“morbus gaélicus” o “mal francés” que hoy decimos sífilis, profusamente

extendido entre los miembros del Sacro Colegio y, aparentemente, sin remedio

eficaz salvo las curas mercuriales.

Regresó a España en varias ocasiones; en 1487 vino

a Deza para enterrar al duque de Medinaceli fallecido a causa de la peste. Y

en 1526 torna definitivamente llamado por su amigo el médico Carrascón, de

Tarazona, que se ocupó algún tiempo de Rodrigo Borja, el que llegaría a ser

Alejandro VI en 1492, para formar parte de la comitiva de la princesa Isabel

de Portugal, futura esposa el Emperador Carlos V.

Justamente, durante su estancia en Valladolid

aconteció lo del “saco de Roma” (6 de mayo de 1527) que él anunció a sus

amigos ese mismo día. «¿Y cómo es posible que vuestra merced tenga noticia

de semejantes sucesos estando aquí de cuerpo presente?», le preguntó su

colega —y sin embargo enemigo— Diego de Zúñiga que le faltó tiempo para ir

con el soplo a la Inquisición de que el doctor Torralba «volaba por los

aires sobre una estaca ñudosa guiado por una nube de fuego»: justo lo que

deseaba oír el inquisidor Ruesca de Cuenca, que ya había puesto los ojos en

nuestros paisanos de Barahona(1) a los que acusó de

brujería, para encerrarle en las cárceles secretas del Santo Oficio.

El propio Torralba contó a sus reverencias que

llegó volando a Roma y de esta forma fue testigo de las tropelías que los

18.000 lansquenetes del capitán Frundsberg cometieron en el Vaticano al

tiempo que los soldados españoles se guardaban en la plaza Nona donde estuvo

platicando con ellos un buen rato. Y que volaba incluso tan a ras de mar que

podía tocar el agua con la mano…, y cómo el duque don Carlos de Borbón cayó

mal herido de lo alto de una escala mientras exclamaba: «Virgen Santa, soy

hombre muerto», y que unos soldados luteranos vistieron a un asno con los

ornamentos sagrados y obligaron a un sacerdote a darle la comunión, siendo

degollado acto seguido y arrojado al Tíber en un tonel… Y cómo el papa

Clemente, presa del pánico, se refugió en Sant´Angelo con quinientos guardas

suizos que le defendieron hasta que los españoles vinieron a poner un poco

de orden en semejante destrozo.

De antiguo se tiene noticia de que hubo personas

capaces de volar, incluso cofres volanderos: baste recordar el que hay a los

pies de la Virgen de La Llana en Almenar propiedad del cautivo de Peroniel;

o la venerable sor María Jesús de Ágreda que se

trasladó de Soria a Nuevo México, Texas y Arizona más de 500 veces en nubes

o asientos que le traían unos ángeles hermosísimos y rozagantes. O el cura

Johannes de Bargota(2) que se iba de su pueblo en

Logroño a Madrid para ver los toros gracias a unos diminutos

espíritus llamados “mamur” que le permitían ir

volando sobre unas nubecillas blancas…

Pero el inquisidor

Ruesca no estaba para nubecillas de ningún color y mandó dar tormento a

nuestro paisano a fin de que confesara la naturaleza de su ángel/demonio

Zequiel y sus poderes adivinatorios. En este atolladero se vio metido

durante cuatro años hasta que la intercesión de su lejano pariente don

Fadrique Enríquez, Almirante de Castilla, ante el Inquisidor general don

Alonso Manrique logró que le conmutase la pena de cuatro años que venía

padeciendo en las cárceles inquisitoriales por

abjurar de sus errores y llevar «sambenito».

No hablar ni comunicar con su ángel Zequiel, ni dar oídos a lo que le dijese

de propio movimiento, porque así le convenía para el bien de su alma y

tranquilidad de su conciencia

el 6 de marzo de 1531.

Eugenio Torralba

ya no levantó cabeza. Malvivió durante unos años sumido en el desánimo y la

miseria hasta morir en el olvido. Aprovechó para eclipsarse un día en que el

cometa Halley cruzaba casualmente los cielos de Soria y nunca más se supo de

él…

(1) Ver

mi relato

Susana, la bruja de Barahona

(2) Este

detalle y otros vuelos de brujos y brujas se pueden ver en mi novela

El

resplandor de las hogueras

© Pedro Sanz

Lallana 2006

Blog

de Pedro Sanz Blog

de Pedro Sanz

|