relato

Caminando descalza por los trigales anegados...

A Ángel Almazán

de Gracia, en nombre del ánima

y a Nelly Allison, de Colorado, con mis disculpas.

La buhardilla estaba bastante destartalada, y

el hombre que me la enseñaba no parecía muy convencido de sus bondades. Lo que más me

gustaba era el mobiliario, de cierta antigüedad. Aquello había sido - me explicaba - una

especie de pabellón de huéspedes que su familia - venida a menos - tenía para cuando

recibía amigos o parientes. De eso hacía algunos años, no había más que ver las

manchas de humedad, los desconchones, o las tiras de papel pintado - demodée -

que colgaban de las paredes. Pero los muebles, sin ser de gran calidad, eran airosos, tenían

voluntad de estilo, y también huellas de uso, se notaba que habían sido vividos,

como en los cuadros de Braekeleer y el aroma general de la vivienda, dentro de su

caducidad, era como el de una pequeña casita de muñecas. La buhardilla estaba bastante destartalada, y

el hombre que me la enseñaba no parecía muy convencido de sus bondades. Lo que más me

gustaba era el mobiliario, de cierta antigüedad. Aquello había sido - me explicaba - una

especie de pabellón de huéspedes que su familia - venida a menos - tenía para cuando

recibía amigos o parientes. De eso hacía algunos años, no había más que ver las

manchas de humedad, los desconchones, o las tiras de papel pintado - demodée -

que colgaban de las paredes. Pero los muebles, sin ser de gran calidad, eran airosos, tenían

voluntad de estilo, y también huellas de uso, se notaba que habían sido vividos,

como en los cuadros de Braekeleer y el aroma general de la vivienda, dentro de su

caducidad, era como el de una pequeña casita de muñecas.

Había, incluso, una reducida biblioteca con libros de los años cuarenta, sobre todo

infantiles. Las aventuras de Guillermo, las de Antoñita la Fantástica,

cuentos de Calleja ilustrados por Rafael de Penagos y muchos otros menos conocidos para

mí, incluido un álbum de cromos - incompleto - de la película Mujercitas. El

lote se acompañaba con una colección de la revista Mujeres desde su fundación

en plena guerra civil española hasta los años 50 y ejemplares tanto o más vetustos de Lecturas

y revistas del Movimiento Nacional como Haz, Escorial, etc. Rebuscando,

por los revisteros entreví incluso ejemplares de Signal, la revista de los

nazis, en alemán, francés y español. En uno de ellos aparecían jóvenes croatas con

uniforme de las Waffen SS acarreando bruñidos proyectiles hacia un Stuka reluciente

posado en verdísimas praderas balcánicas. Sonreían con dientes perfectos y, páginas

adelante, muchachas ebúrneas y saludables tomaban el sol en improbables playas

bálticas...

Quien trataba, sin mucho entusiasmo, de interesarme por el alquiler de la buhardilla era

un hombre de unos 40 años, de rasgos regulares y charla culta y amable.

Yo había leído en la prensa local de la pequeña ciudad castellana el anuncio ofreciendo

buhardilla de 40 metros cuadrados por un alquiler en verdad tentador y, como no podía

permitirme cosa mejor, había concertado la visita en la que ahora estaba embarcada, con

vistas a convertir aquella bombonera en mi hogar para los próximos meses.

Dando muestras de una confianza muy castellana mi futuro casero me entregó las llaves sin

exigirme fianza ni caución alguna. Acordamos una cita futura en la redacción del

periódico donde él trabajaba para cerrar los últimos detalles del contrato. Se marchó

a continuación, dejándome sola en mi nuevo hogar.

Así comenzó mi estancia en la capital castellana, tras mi huida de Sarajevo y de mi

país, donde ya no podía seguir viviendo ni un día más. Vine a la soleada España, pero

el sitio que escogí para vivir era más bien gris y brumoso y tan frío como mi tierra...

La búsqueda de trabajo me ocupó bastante tiempo, y pronto me di cuenta de las

dificultades que había para encontrar algún empleo estable y acorde con mi formación y

experiencia. Cosas esporádicas, cuidando niños, como camarera en disco-bares, etc. es lo

único que pude hacer las primeras semanas. Después comencé a dar clases particulares de

danza en mi pequeña buhardilla y, asegurada así una precaria estabilidad económica,

comencé a tomar contacto con la diminuta ciudad y sus habitantes.

No tardé mucho en reunir un pequeño círculo de amigos entre la bohemia local: pintores,

músicos, periodistas, cómicos, gente - en fin - que aquí en España llaman, medio en

broma medio en serio "de mal vivir". Estos amigos con frecuencia venían a

visitarme. Entre ellos estuvo mi "casero", también jefe de redacción de uno de

los tres semanarios de la población, a quien visitaba en ocasiones en la sede del

periódico, de donde apenas salía en todo el día y donde, inevitablemente, me citaba

siempre que pretendía hablar con él.

Entre él y yo hubo, desde el comienzo, una barrera intangible, una distancia que yo no

conseguía recorrer ni él hacía nada por reducir. Algo que me sorprendía pues ni el

idioma ni mi carácter me habían impedido, en poco tiempo, trabar contacto con un buen

número de jóvenes de la localidad.

Por desgracia toda posibilidad de profundizar en aquella amistad, así como el desarrollo

de otros proyectos apenas esbozados en noches de tertulia en mi piso se vieron pronto

truncados.

Un mal día, en un examen médico rutinario, el doctor descubrió algo extraño en mis

radiografías. Apenas una sombra difusa pero observé en su rostro un gesto de

preocupación que no logró ocultar con la suficiente rapidez.

El doctor sugirió nuevas pruebas específicas, y me habló de todas las posibilidades que

la moderna medicina ofrece para combatir... el cáncer.

Los días sucesivos fueron de una desolada tristeza. Cuando la vida parecía, por un

momento, volver a su cauce, recuperar su sentido, ser, de nuevo "buena y

abundante" como quería Jacques Prevert, todo volvía a desplomarse.

De nada había valido escapar de un país en ruinas, del hombre y la desesperación. La

larga huida terminaba en una ciudad extranjera - que había comenzado a amar - rodeada de

gentes a las que ya principiaba a llamar amigos...

Traté de afrontarlo, Dios sabe que lo hice, hasta intenté creer en las mentiras piadosas

de los médicos y enfermeras del hospital al que pronto me trasladaron.

Era un edificio parduzco, algo deteriorado, impersonal, plagado de olores odiosos a

medicina y a humanidad sufriente. Debía comenzar a mentalizarme sobre una futura

operación que incluía la ablación de un pecho - de momento -, y, también, sesiones de

radioterapia y quimioterapia...

Y, pronto, la soledad, las visitas que se espacian, que terminan por desaparecer. El

alejamiento de mis objetos queridos, de mis libros, dibujos, manuscritos. Cierto que no

quise dramatizar, que asumí un rostro jovial, que rechacé la compasión, pero, aún

así, esperaba mayor respuesta de los que tenía por amigos.

Entonces comencé a tener sueños muy intensos. Volvía a los días de mi niñez,

recorría paisajes familiares, reconocía a personas ya fallecidas u olvidadas en mi país

natal.

Me aburría, me dediqué a recorrer el hospital, deambular por sus pasillos, transgredir

todas las prohibiciones, acceder a las estancias más apartadas o recónditas. Mi

presencia era ya semiadmitida o tolerada por todos, me convertí en una sombra, en una

presencia ¿Me estaba volviendo loca?

No tenía ya dinero, apenas podía comprar una revista, alguna golosina que hubiera

endulzado aquellos días terribles. Por eso me sentí todavía peor cuando, en una de mis

visitas, descubrí una especie de "boutique" hospitalaria, donde vendían

objetos para decorar las habitaciones, transistores, revistas, prendas, etc. Me probé un

albornoz: no rascaba la piel como el que llevaba habitualmente - de la Sanidad Pública -

era de color siena tostada, me sentaba bien, me sentía a gusto, caliente y confortada

dentro de él, como si alguien me acariciara con suavidad y atención. Pensé en algún

chico que me gustara y cuyas manos nunca hubieran recorrido mi cuerpo. ¿Mi casero?, pero

a aquella persona tan distante casi había comenzado a odiarla, no podía sufrir más su

indiferencia, su absoluta incapacidad de comunicarse.

Sentí que las lágrimas afloraban a mis ojos y descubrí que, en el fondo, había

alimentado algunas esperanzas. Trataba de sobreponerme, de rebuscar en mi interior cosas

que me dieran fuerza para seguir. Pero, por el momento, allí estaba, en aquel centro

comercial absurdo que intentaba incitar al consumo a enfermos terminales como yo, con

apenas unas pocas monedas extranjeras en mis bolsillos...

Aquel fue el momento en el que oí mi nombre por el sistema de megafonía. Me reclamaban

con urgencia para comenzar alguno de sus odiosos experimentos con mi cuerpo, pequeño y

delgado, que, por un momento, había encontrado un calor falso en la felpa industrial de

aquel albornoz.

Salí corriendo, llevándome puesto, casi sin darme cuenta, la prenda que me estaba

probando y dejando la vieja, blanca y gastada, con las siglas de las SS (en castellano

significaban sólo "Seguridad Social" y sus "S" sinuosas no tenían

los ángulos agresivos de las runas nórdicas, pero a mí me gustaba jugar al equívoco y

me sentía aquellos días, en muchos aspectos, como la víctima de un "progrom"

o una "limpieza étnica"). La dependienta de aquella "boutique" de

apestados, enfrascada en su revista del corazón, no notó nada raro en aquella

sombra color siena tostada que pasó a su lado como una exhalación, obedeciendo a la voz

metálica que, ya con un adarme de exasperación en el tono, me conminaba a acudir al

laboratorio "X", a la consulta "Y", o al crematorio "Z"...

Llegué, dije mi nombre y apellidos, que la enfermera deletreó con bastante dificultad y

esfuerzos de pronunciación a la vez que me miraba por encima de las gafas, como si yo

tuviera la culpa de llamarme así, como si fuera un ejercicio de insufrible esnobismo o de

extemporánea ansia de individuación...

Luego me dieron una botella de gel, y me depositaron en una salita en compañía de otra

enferma. Fue ella quien me explicó que el producto era para extender por el cuero

cabelludo pues nos iban a cortar el pelo al cero. Es mejor así, ya que de todos modos

se caerá en cuanto empiecen las sesiones de radioterapia y quimioterapia. La mujer

tendría unos 50 o 55 años y sus rasgos tenían una rudeza no muy diferente de las

matronas de Visoko y de Breza, que acudían semanalmente al mercado de Sarajevo. Comenzó

a aplicarse obedientemente la poción por los cabellos, emplastándoselos de un modo

horrible, a la vez que se masajeaba el cuero cabelludo, instándome a hacer lo mismo. Pero

yo distaba mucho de encontrarme en una disposición de ánimo tan bovina y dejé el

frasquito sobre la mesa, junto a los ejemplares de las revistas del corazón de

fechas remotas, sobadas y resobadas por manos febriles, seguro que cubiertas de ese sudor

frío que antecede a la muerte, el mismo que ahora humedecía mis manos. Pero todavía

rebusqué dentro de mí una brizna de resolución y rebeldía. No, no podía acabar todo

así, era demasiado absurdo.

Pronto me llamaron, una enfermera me acompañó a unas dependencias, a modo de

laboratorios, donde temí que quisieran ya operarme o insolarme con aquellos rayos

homicidas, o quizá hacerme ingurgitar venenos químicos. Pero, por el momento, no se

trataba de eso, era un laboratorio de investigación dentro del hospital. Al parecer, al

realizarme las diferentes y prolijas pruebas previas a la operación habían descubierto

algo curioso.

Resulta que mis papilas gustativas son completamente diferentes a las del resto del mundo,

están distribuidas de otro modo, tienen otra disposición, otra morfología...

Las observan con aparatos, intercambian opiniones. Yo me desconcierto ¿No van a operar?

No saben, ellos no son de ese "negociado". Una doctora se compadece y me explica

lo de las papilas. "Probablemente usted - me dice - tiene el sentido del gusto

completamente distinto al resto de los mortales".

"Entonces, por ejemplo, el pollo con champiñones o el salmón ahumado ¿me sabe a

mí distinto que a Vd?". "Exacto" me responde la doctora.

Pero a mí esto no me dice nada, siempre había pensado, o mejor dicho sospechado, que, en

realidad, a todos los seres humanos las cosas les saben distintas, y que probablemente

cada ser humano es una isla, tiene experiencias totalmente personales e intransferibles,

que no puede transmitir nada de modo real. No hay ninguna comunicación, probablemente

cada ser humano nace y muere solo...

Siguen observándome con un aparato voluminoso que me enfoca dentro de la boca y que los

otros miran por una pantalla. Siento curiosidad y la manifiesto tímidamente. Por

complacerme la doctora se coloca en mi lugar y soy yo la que le escruto sus papilas

gustativas. Las veo engrandecidas pero también con colores distintos e irreales, como una

superficie aterciopelada de rugosidades marinas...

La doctora me explica que el aparato capta un espectro luminoso distinto al humano, más

completo, que es como un ojo-no-humano. "¿Como el ojo de un alienígena?",

indago. Exacto, me dicen, es posible que un ser de otro planeta nos viera así, o de

cualquier otro modo diferente al nuestro. Pero yo continúo pensando que, como con el

sabor, también es posible que cada ser humano vea distinto, que, en el fondo todo sea una

pura convención y que el azul no sea el mismo azul para todos, etc...

Todo esto ahonda más - si cabe - en mi creencia de que los seres humanos no podemos

comunicarnos realmente, que en realidad tampoco nos interesa hacerlo, que por eso creamos

la "urbanidad", en el fondo un modo de hipocresía.

Y que a nadie le interesa nada lo que le pase a los demás y que esa urbanidad ha acabado

por hacer desaparecer los auténticos sentimientos, sin duda hoscos, rudos, temibles, pero

auténticos.

Interrumpen mis pensamientos. Al fin y al cabo soy una "paciente", debo

comportarme como tal. Me pasan a otra estancia ¿Es ya el quirófano? No, hay unas

enfermeras que continúan haciéndome análisis. Luego la cosa se distiende, hablan de sus

cosas, todas han comprado participaciones de lotería, piensan en qué harían con el

Premio Gordo. Arreglarían la cocina, se comprarían coches de diversas marcas y modelos

que enumeran, irían de vacaciones, tendrían un chalet, vestidos, joyas, operaciones de

cirugía plástica. ¿Qué haría yo? Compraría algún cuadro de Rouault para que le

hiciera compañía a la serigrafía que traje de Sarajevo y que decora, solitaria, el

recibidor de mi buhardilla. Me miran como alucinadas, no me entienden, piensan que me

hago la interesante. La conversación va por otros derroteros, me ignoran, me aburro.

Estoy vestida sólo con la bata sustraída en la "boutique", voy descalza.

Lentamente abandono la dependencia, voy sola por los pasillos: a nadie le choca mi

presencia. Salgo del edificio, es diciembre, a lo lejos las sierras tienen las cumbres

nevadas, los trigales están encharcados, los atravieso descalza, no siento el frío.

Pienso que, después de todo, a lo mejor la mancha de la radiografía es un fallo del

aparato, o que ha sido mal interpretada.

Que, si no es así, quizá pueda curarme con el ayuno o con una dieta naturista, o

construyéndome un "Orgonón" como proponía Wilhelm Reich. Y que si todo falla

y he de morir prefiero hacerlo sola, en la inmensidad de algún bosque, antes que con el

pelo rapado, el cuerpo minado por pócimas químicas y conectada a tubos y máquinas.

Y entonces me voy a casa, me siento a la mesa, descubro mi vieja máquina de escribir y

escribo ésto.

© Antonio Ruiz

Vega 1999

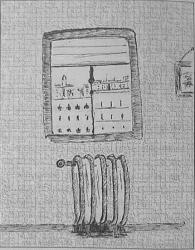

(El relato y el

dibujo aquí publicados, pertenecen al libro de relatos Historias de fantasmas sorianos,

son © del autor y con permiso de la editorial)

Comentario de

Historias de Fantasmas Sorianos Comentario de

Historias de Fantasmas Sorianos |